魔法使いになったクリエイター: 生成AIと人が共に作る新しいクリエイティブの「カタチ」

本記事は、画像生成AIによる表現の可能性を探る3部作の最終回です。記事を執筆するのは、Midjourneyの最初期ユーザーとなった岩手大学の本村健太教授。

初回記事では、Midjourneyの登場、普及、そして著作権問題を振り返りながら、AIツールによる新しい表現の可能性について考察しました。そこで前回記事では、AIアート制作の基本となる「呪文(プロンプト)」の実践的な使い方が解説されました。最終回となる今回は、さらに踏み込んで実際の制作事例を通じて、人間による創造性とAIの技術がどのように調和し、新しい表現を生み出せるのかを探ります。

▼ Midjourney で「すごい」AIアートを制作する「呪文(プロンプト)」のコツ

https://coosy.co.jp/blog/midjourney-practice2/

生成AI時代のクリエイティブな挑戦へ:可能性と課題

2022年の「AIアート元年」から3年。画像生成AIは、私たちの表現活動に大きな影響を与え続けています。特にMidjourneyは、テキストによる指示だけで驚くべきクオリティの画像を生み出せるようになり、まさに「魔法」のような存在として注目を集めてきました。

しかし、この「魔法」は単なる自動生成ツールではありません。前回の記事にて、AIアート制作の現場では、作り手の明確な意図と丁寧なアートディレクションが不可欠であることをお伝えしました。5万点を超えるAIアート制作を通じて、生成AIが新しい表現を可能にするのは、それを使いこなす「人間」による創造的な意図があってこそだと実感しています。

本稿では、私が取り組んできたAIアート作品の制作プロセスと実例を具体的に紹介しながら、生成AIと人間が協働して生み出す新しい表現の地平を探っていきます。最初に著作権の基礎知識を振り返ったのち、最後には、クリエイターが今後避けては通れないであろう、生成AIに関わる著作権問題を考えていきます。

AIアートを始める前に:知っておきたい著作権の基礎知識

近年、生成AIの活用が広がる中で、作品の著作権をどう考えるべきか、という問いが重要になってきています。前述したように、この課題に対して大切なのは生成AIを活用した創作活動に「人の手を加える」ことです。

「人の手」で作品の命を灯す:著作権の定義とは

著作権法第二条第一項では、著作物を次のように定義しています。ここで重要なのは、「思想又は感情を創作的に表現」という部分です。

思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう

引用元

現時点で、生成AIは思想や感情を持って表現する主体ではありません。そのため、生成された画像が「著作物」となるためには、制作意図に従ったプロンプト(AIへの指示文:前回記事でいう「呪文」)の工夫など、創意工夫のある人の手が加わっている必要があります。

例えば、Midjourneyであれば、生成された画像のどれが良いかを選択し、「バリエーション」の機能によって、次の世代の画像を引き出していく一連の作業も人為的な手の加え方になります。ちなみに、Midjourneyの有料のユーザーは、サービスを利用して作成した画像を成果物として所有することができるため、生成した画像を商業的に利用(売買)することも可能です。

「類似性」と「依拠性」:著作権で注意すべきこと

画像生成AIを使用する場合、著作権上の問題となるのは、学習元の画像とほぼ似たようなものが生成された場合です。意図して似た作品を生成し、公開したのであれば、著作権侵害となってしまいます。このようなケースは、特に美少女キャラクターなどのイラストが多いようです。

著作権侵害の成立要件として注意しなければならないのは次の2点です。これらは、手描きか、画像生成AIかにかかわらず、制作者として常に注意すべき点でもあります。

-

類似性

: 同じ、または似ているか

-

依拠性

: 真似したか

クリエイティブな制作者であれば、すでに存在している著作物を参考資料とすることはあっても、真似して著作権を侵害するようなものを作ろうとは思わないはずです。Midjourneyも、「他人の知的財産権(著作権、特許、商標権を含むがこれに限定されない)を侵害する目的でサービスを利用することはできません」と規定しています。

▼ Terms of Service|Midjourney Documentation

https://docs.midjourney.com/docs/terms-of-service

この著作権への理解を踏まえた上で、私はひとつの挑戦的な問いを自分に投げかけました。

「生成AIを使って、誰も見たことのない、本当に新しいイメージを作れるのだろうか?」

私はこれまで、Midjourneyという生成AIを活用して、新たな表現の地平を切り開こうとチャレンジを重ねてきました。「これまでに見たことのないイメージ」を創造するという挑戦は、時に予想外の発見をもたらし、時に斬新な表現を可能にしてくれました。

では、具体的にどのような作品が生まれたのでしょうか。ここからは、私が実際に手がけた作品群と共に、その制作過程で見えてきた生成AIならではの表現についてお伝えしていきます。

見たこともないイメージを求めて

「百聞は一見に如かず」というように、まずはこの「アイシロ」をご覧ください。

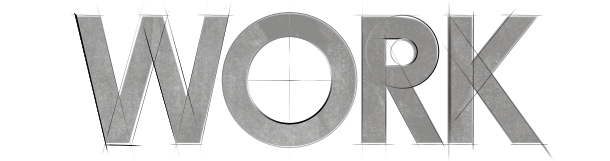

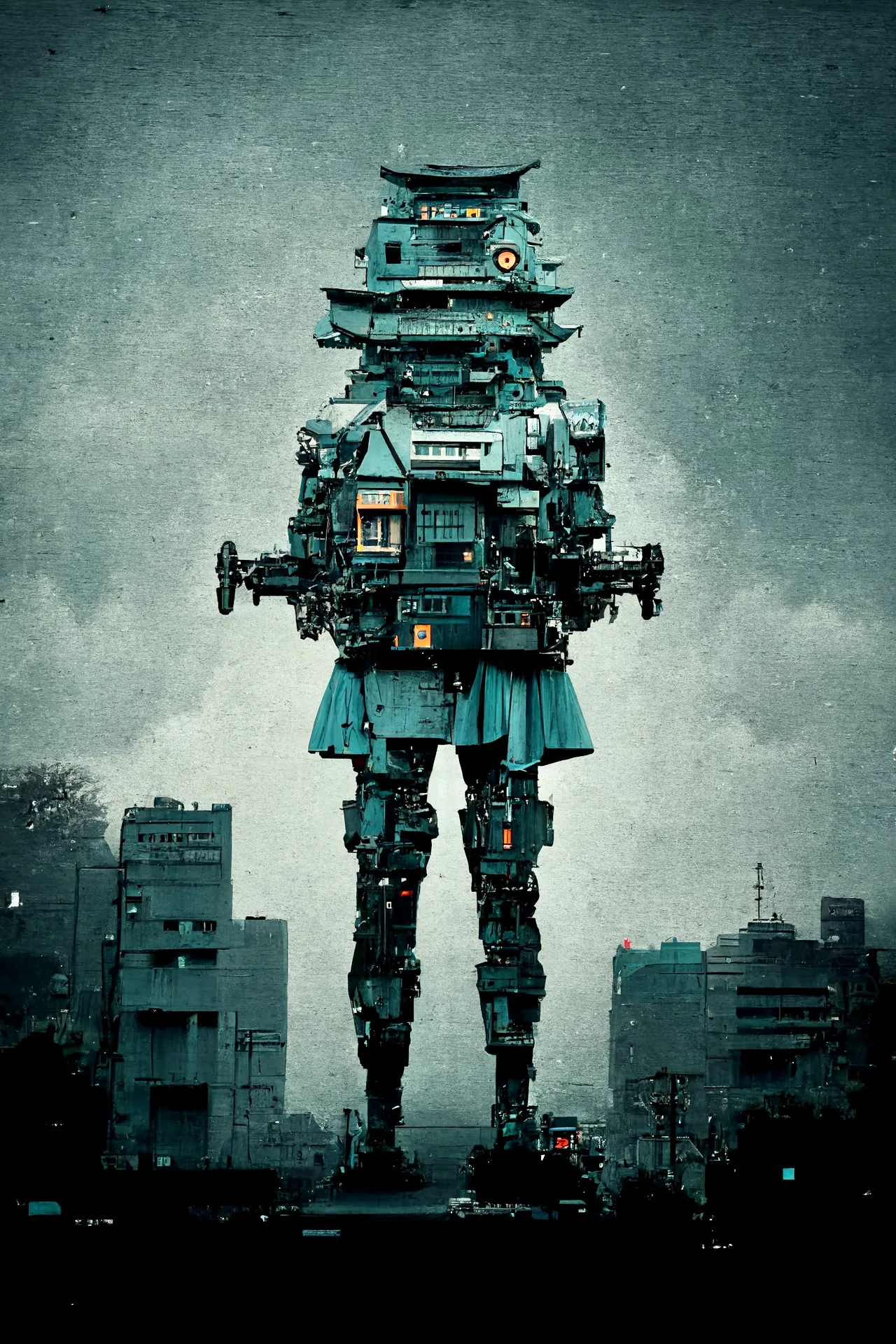

アイアン・シロン[ザ・オリジン](Iron Shiron - Walking Japanese Castle -)より

https://opensea.io/collection/walking-japanese-castle

これは、私が「アイアン・シロン」(Iron Shiron: 略称が「アイシロ」)というお城ロボットのイメージで作り上げたオリジナル作品です。私にとってAIアートを商業的に活用した初めての作品でした。

伝統と未来のイメージをかき混ぜる:生成AIとのコラボレーションの試み

時は遡ること2022年7月。私はAIアートをNFT(Non-Fungible Token:「代替不可能なトークン」)として公開することを始めました。

NFTとは、デジタル作品に固有の識別情報を付与し、その作品の唯一性や所有権を証明できる仕組みです。デジタルアートは通常、容易にコピーできてしまいますが、NFTにすることで、オリジナルの作品としての価値を保証することができます。

私は、このNFTの特性を活かして、自身のAIアート作品のオリジナリティを担保しながら、作品集(ポートフォリオ)として公開・展開できるのではないかと考えたのです。

そのコレクションとして制作したのが、「アイシロ」でした。現在、NFT自体は活気だって使われていない「氷河期」といわれる状況ですが、「アイシロ」はこの時期にAIアートを展開した証拠といえるため、作品のポートフォリオとしての機能は維持できています。

私が制作した「アイシロ」は、伝統の断絶や崩壊、そして未来の新規構築をかき混ぜ、時を超えて問題提起するような、あるいはそれを超克した頼もしい存在として構想しました。これらのイメージは、私(人)とテクノロジーの最先端である生成AIとのコラボレーションによって具現化できたものです。

アイアン・シロン[ザ・ブースター](Iron Shiron THE BOOSTER)より

https://opensea.io/collection/iron-shiron

「アイシロ」は、私自身が意図しなければ生まれてこなかったイメージとなることに重点を置いた制作経験でした。当初はAIアートの啓蒙という意図を持った制作に取り組んでいましたが、2022年の夏、すぐに画像生成AIが大きな話題となって広く一般に知られることになり、啓蒙としての活動の意味は薄れていきました。

そこで私が見出したのが、啓蒙ではなく、私自身の表現を追求する活動を続けることです。その後、私が発行した「アイシロ」関連のNFTコレクションもご覧ください。

アイシロ・ロボフェイス・クラブ(I-Shiro Roboface Club)より

https://opensea.io/collection/ishiro-roboface

「呪文」から「魔法陣」へ:複数のイメージを織り込む方法

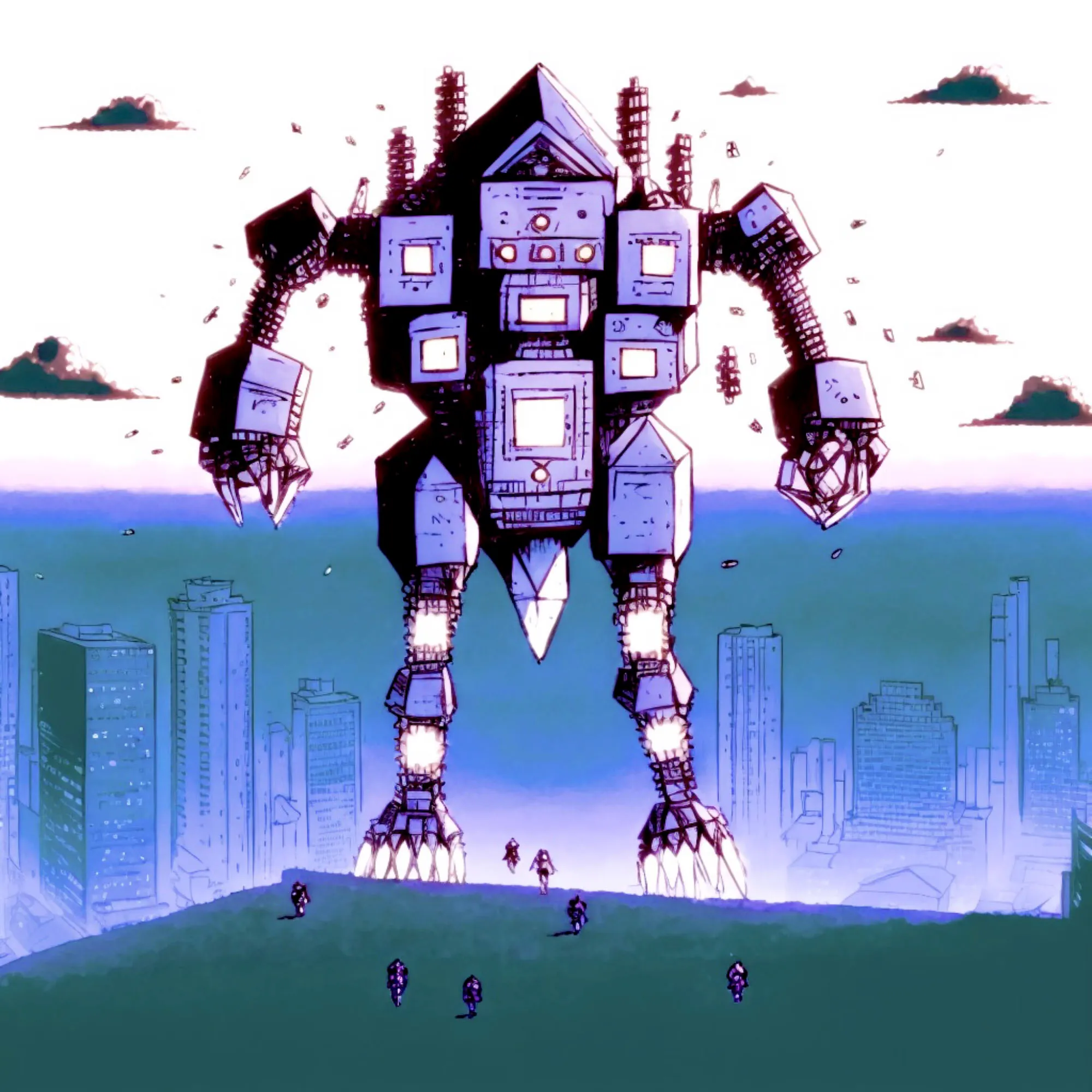

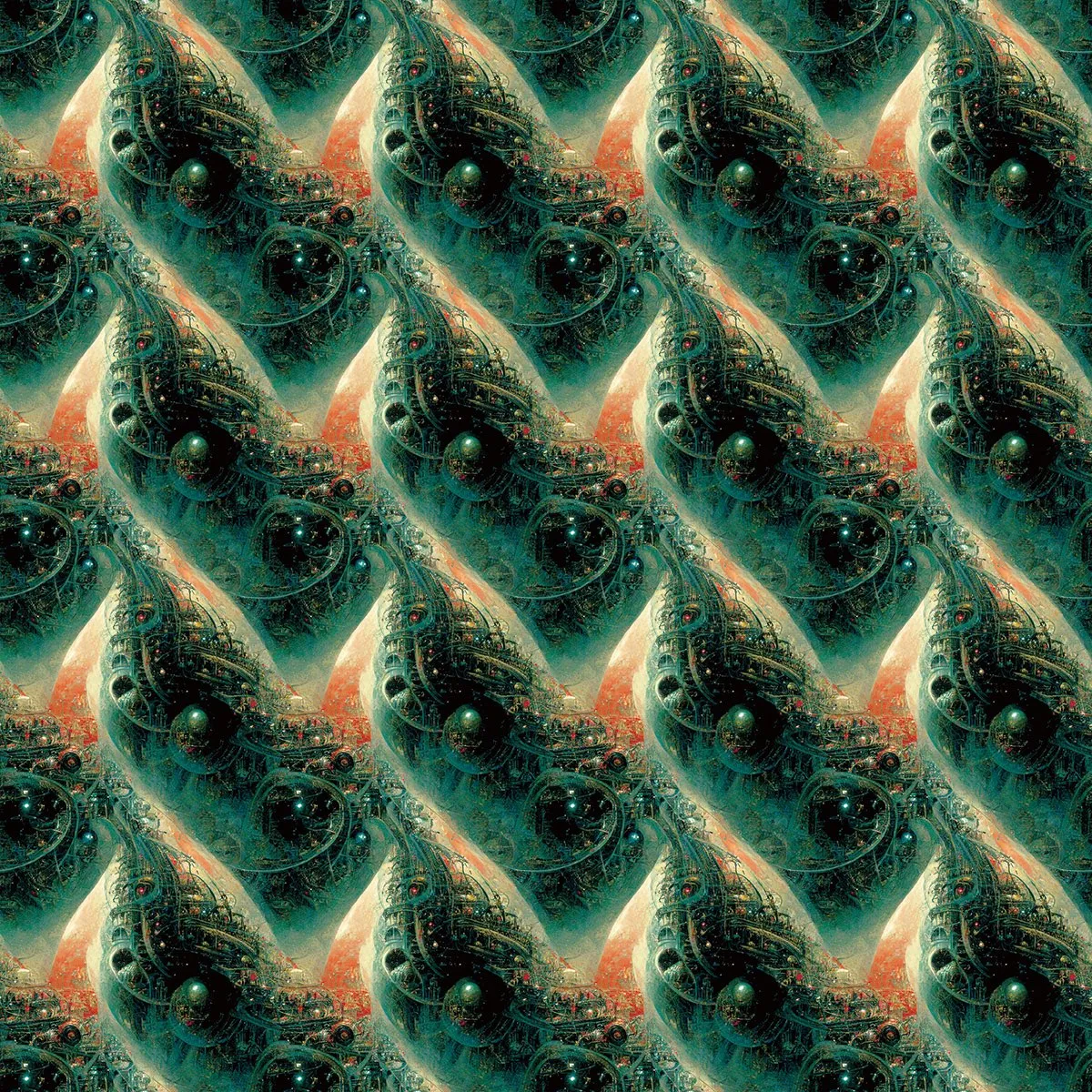

次の「アイシロ・モンスターズ」(I-Shiro Monsters)は、これまでとは違った作り方をしています。このモンスターたちの作成に用いたのが、2023年1月にMidjourneyの新機能として追加された「ブレンド・コマンド」(「/blend」)です。

アイシロ・モンスターズ(I-Shiro Monsters)より

https://opensea.io/collection/i-shiro-monsters

ブレンド・コマンドには、複数の画像のコンセプトや雰囲気を新しい解釈で融合する機能があります。実は、Midjourneyで画像生成する「呪文」(テキスト・プロンプト)である「/imagine」は、複数の画像のイメージやプロンプト(画像のURLを記述)の合成指示にも使用できるのです。

テキストで指示するのを「呪文」というなら、こちらはさながら「魔法陣」の構築と呼ぶこともできるでしょう。「/blend」ではURLを複数記述して指定する必要がなく、直接アップロードできるというものでした。(Midjourneyでのブレンドやイメージ・プロンプトに使用できるのは著作権侵害にならない画像のみ)

このモンスターたちが生まれた面白い「錬成素材」をご紹介しましょう。材料その1は、私の息子が小学三年生の時に描いた怪獣の落書き。材料その2は、niji・journeyで生成した東京の夜景(呪文は「アニメ背景、東京の街、夜景」)。この二つの画像を「魔法陣」で組み合わせることで、ポップでちょっとへたうまな味わいのある「へたうまAIイラストレーション」が誕生したのです。

「アイシロ・モンスターズ」の画像生成に使用した画像(怪獣の絵・背景画)

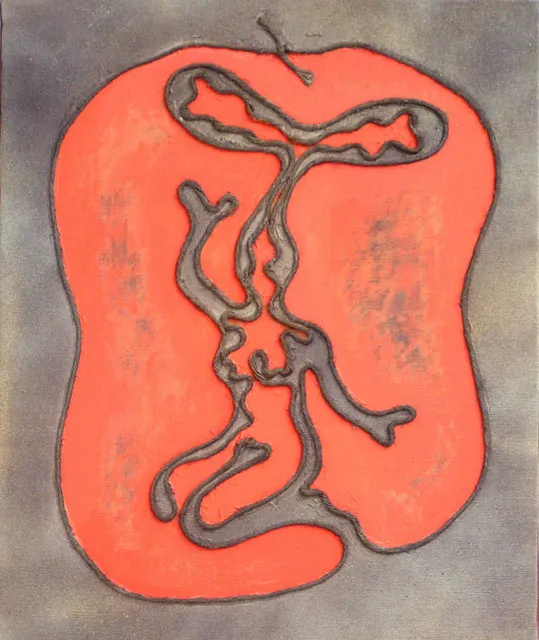

同じく「魔法陣」(画像のブレンドやイメージ・プロンプト)を使った手法で作り上げたのが、「魔界結界呪術アミュレット」(makai-kekkai magical amulet)です。

魔界結界呪術アミュレット(makai-kekkai magical amulet)より

https://opensea.io/collection/makai-kekkai-magical-amulet

これは、AIアートの出発点に、自らの手によるアナログ作品(の写真データ)を設定するという独自の手法で生み出したものでした。

その使用した画像というのが、2011年10月、東日本大震災を契機とした英国での「TOHOKU-SCOTLAND」展(エジンバラ芸術大学スカルプチャー・コート)に展示した「WA - MOE (Autumn)」という作品です。麻紐一本の両端が結ばれ、ひとつの輪になっていますが、その輪の入り組んだ形状で女性像の輪郭が浮かび上がるようにしています。また、女性の頭頂からは双葉が萌え出ています。

「魔界結界呪術アミュレット」に使用した自作の「WA - MOE (Autumn)」

このようなイメージを使った結果、偶然に見出したイメージに意味づけしながら、最終的には「呪術によって結界に閉じ込められた邪悪なもの」をテーマにアートディレクションを続け、「魔除け」をテーマに作った「魔界結界呪術アミュレット」に結実することができました。

日本初のAIアートコンテストで受賞! そこで得た気づきとは?

そうこうしているうちに、2022年度の「アジアデジタルアート大賞展」(ADAA)においては「A.I.アートアワード」(AIAA)が開催されることを知りました。開催の経緯としては、AIアートが大きな話題となって一般の人々にも急激に広まったことで主催者らの緊急課題となったようです。

私は、すでに紹介した「アイシロ」の展開事例である「Who am I?」、そして様々に工夫した結果としての三連作「fractal galaxy / spiritual sublimation / utsuroi」を応募し、このAIアートに特化した日本初のアート系コンテストで、どちらも受賞という喜ばしい結果を得ることができました。

「Who am I?」

三連作「fractal galaxy / spiritual sublimation / utsuroi」

▼ A.I.アートアワード(AIAA)

https://adaa-virtual.com/

このように、私のAIアート制作は徐々に進化を遂げ、コンテストでの受賞を経験する中、ひとつの重要な気づきを得ました。それは、生成AIによる出力だけでは、私が目指す表現には到達できないということです。作品に魂を宿すには、もう一歩踏み込んだ創造的なプロセスが必要でした。

人間ならではの創造性を追求する:AIアートが社会で認められるために取り組んだこと。

初期の頃、私のAIアート制作では最小限の調整に留めていました。AIアートの表現の可能性を追求するため、色調や明暗の調整は積極的に行うとしても、レタッチについては必要最小限に留め、破綻しているところを加筆修正したり、不要なものを削除したりすることだけに注力していたのです。しかし、AIアートであるとはいえ、「自分の作品」として納得のいくものにするためには、もっと私の手を加えていく必要があります。

それに、作品として著作権が問題なく認められるためにも、生成AIの使用に懐疑的な方々に対応するためにも、この作業は必要不可欠だと当時から感じていました。

生成AIと人間の創造性を組み合わせることで、単なる生成AI画像を超えた、より深い芸術表現が可能になります。その志で取り組んだ作品は、国際的な場でも評価していただくことができました。その評価をもらったのが、日本基礎造形学会を通じて海外で開催されている国際招待展に出品した作品でした。(これらの作品のJPEGデータを送り、現地で50x50cmのパネルに印刷して展示してもらっています。)

(左上)「pattern of convergence divergence」(メルボルン、オーストラリア、2023年)

(右上)「An Aspect of Interaction and Emergence」(レスター、イギリス、2023年)

(左下)「The Emergence of the Wild」(ソウル、韓国、2024年)

(右下)「Reborn」(チョンジュ、韓国、2024年)

これらの作品では、生成された画像を積極的にレタッチしたり、Processingでのプログラミングで画像処理を行ったりしています。

もうひとつ紹介したいのが、同様の手法で制作した展示作品「出現」です。2023年(令和5年度)、岩手芸術祭デザイン部門で関係協会の審査員を務めたことがきっかけで、制作した作品です。この作品の特徴は、Midjourneyの生成画像とレタッチの差が分かりやすい点です。見比べると、元の画像にかなり手を入れていることがわかると思います。

「出現」B1パネル、2023

画像生成AIによる画像(左)とレタッチして修正した画像(右)

おわりに:新しい表現を追求するために。

私が生成AIを活用した作品展示を行った翌年の令和6年度、岩手芸術祭デザイン部門では生成AIを使用した作品が「応募不可」となりました。やはり、まだ生成AIを制作ツールとして全面的に受け入れるのには抵抗感があるのでしょうし、著作権に関する問題が発生するかもしれないことへの懸念もあるのでしょう。

この対応の変化は、生成AIをめぐる過渡期におけるひとつの象徴的な出来事に過ぎないのかもしれません。そう考えれば、著作権、技術革新、創作の関係を改めて考え直す好機と捉えることもできるでしょう。

現在、AIと著作権をめぐってはSNS上での不毛な議論も散見されます。そんな中、より建設的な対話へと進むヒントは既に示されています。例えば、文化庁は2023年から積極的に関連セミナーを開催し、「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」を公開しています。この資料では、著作権と生成AIとの関係で生じるリスクの低減、そして権利の保全や行使という課題について、その立場ごとに望ましい取り組み方が紹介されています。ですから、この資料をクリエイターの新しい表現の可能性を広げるガイドラインとして読み解くことができます。

▼ AIと著作権について(文化庁)

https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/aiandcopyright.html

▼ 「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」(文化庁著作権課)

https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/94097701_01.pdf

生成AIを創造的に活用するために、私たちクリエイターが意識したいのは二つのポイントです。ひとつは、AIの特性と可能性を十分に理解し、利用規約や著作権制度の枠組みの中で、どこまでの表現が可能なのかを把握すること。もうひとつは、既存の作品との「類似性」に注意を払いながら、むしろそれを新しい表現を生み出すための創造的な制約として捉え直すことです。

前述したように、著作権侵害は、既存の著作物との「類似性」と「依拠性」の双方が成立条件となります。そのため、既存の著作物との関係で「類似性」がないAI生成物については、その利用について、著作権法上、許諾を得る必要はありません。まとめると、次の2点に注意することで、生成AIを利用するリスクを軽減することができます。

-

- 「既存の著作物と類似したものを意図した生成は行わない」こと

- 意図していなくても「既存の著作物と類似していないかを確認」すること

これまで紹介してきた私の作品群は、まさにそうした試みの記録です。生成AIは確かに驚くべき表現力を持っていますが、それを活かすも殺すも、使い手である私たち次第なのです。

みなさんも生成AIという新しい「ツール=表現の担い手」と共に、クリエイティブな制作を追求してみませんか?

編集後記:生成AIが教えてくれるクリエイティブの「カタチ」

本村先生の実践には、生成AIを単なるツール以上の「創造の対話相手」と位置づけている点で示唆に富んでいます。この記事を編集しながら、そこには従来の創作活動を見直すヒントが隠されているのではないかと気づきました。

プロンプトでAIと対話し、生成された結果を吟味し、さらに人の手を加えていく。この一連のプロセスは、「どのように新しい表現が生まれるのか」というプロセスの価値を教えてくれます。

というのも、完全な「オリジナル」など、実はどこにも存在しません。デザインもアートも、常に既存の文化や表現との対話から生まれてきたものだからです。本村先生のAIアート制作は、そしてAIの存在そのものが、そんな創作物が作られるプロセスを教えてくれているようにも見えます。

ビジネスの現場でも、この視点は重要な示唆を持つはずです。デザインは単なる「表現」ではなく、アート表現も含めた具体的な「課題解決」を含む活動です。クリエイティブがどう評価され、維持されるか。それは社会的な対話や価値創造のプロセスがあってこそでしょう。

AIが目覚ましく発展し続けるいま、クリエイティブ産業の価値と維持の問題は、多くのクリエイターにとっての共通課題ではないでしょうか。AIの登場は、人や社会との対話の中でクリエイティブの価値が認められる必要性をも問いかけているのかもしれません。

AIツールと共に、新しいクリエイティブの可能性を探求する

私たちクーシーは、本村教授が示唆するような、AIと人間の共創の可能性に着目し、Web制作・運用においてビジネス成果を達成する新たな可能性を探求しています。私たちは、テクノロジーの進化を恐れるのではなく、それを活かしたクリエイティブの実現に挑みます。 このような挑戦に共感し、共に歩みたいクリエイターの方々からのご連絡をお待ちしております。また、AI時代におけるWeb制作・運用について、お気軽にご相談ください。

この記事を書いた人

本村健太

岩手県で活動しています。近代ドイツの造形芸術学校バウハウスの理論研究で時代精神と実験的精神を学びました。表現の可能性を広げてくれる「クリエイティブテクノロジー」によって「進化する自己表現のかたち」を楽しみながら実践しています。

お問い合わせはこちらから

Web制作デザイン、丸ごとお任せ

お問い合わせする

テキスト:本村 健太教授 デザイン:カント

COOSYの

制作実績

UIUXと美しさを両立させた、クーシーが誇る成功事例一覧。

課題解決のアイデア満載です。