【成功事例8選】オウンドメディアリクルーティングを今すぐやるべき理由と方法

「求める人材からの応募がなかなか集まらない」

「時間とコストをかけて採用しても、入社後のミスマッチが多く定着しない」

このような採用課題をお持ちではないでしょうか。その解決策として、今注目されているのが「オウンドメディアリクルーティング」です。広告や求人ポータルサイトに頼るのではなく、自社のメディアで企業の理念や文化、働く人々のリアルな姿を発信することで、貴社にマッチした人材を引き寄せることができます。

本記事では、オウンドメディアリクルーティングのメリットや始め方はもちろん、KPI設定のような具体的な運用ノウハウまで解説します。さらに、参考になる 8社の成功事例を交えながら、貴社が「働きたい」と思われる採用サイトを作るためのヒントを詳しくご紹介します。

オウンドメディアリクルーティングとは

オウンドメディアリクルーティングとは、企業や組織が所有するメディア(オウンドメディア)を活用して、採用活動のために独自の情報発信を行うことです。

近年の採用活動においては、企業の文化や価値観を伝えることが重要視されるようになってきました。これを叶えるのがオウンドメディアです。企業独自のメッセージや魅力を求職者にダイレクトに伝えることができます。

自社で所有するすべてのメディアはオウンドメディアに該当します。例えば、以下のものはオウンドメディアです。

- 企業の公式ウェブサイトやブログ

- TwitterやFacebook、Instagram、LinkedInなどのSNS

- YouTubeやVimeoなどの動画コンテンツ

オウンドメディアリクルーティングにおける情報発信は、複数のメディアを介して行われますが、この記事ではオウンドメディアの中でもとくに「採用サイト」を想定して話を進めることとします。

採用活動にオウンドメディアが必要とされる理由

採用活動にオウンドメディアが重要になっている理由は以下の5つです。求職者の行動やニーズが変化しているため、企業はそれに応えなければなりません。

理由①情報収集の多様化

求職者は、企業の公式サイトだけでなく、SNS、レビューサイト、ブログなど多様な情報源を活用して企業の情報を収集しています。オウンドメディアを適切に運用すれば、より広範囲の求職者にアプローチが可能です。

理由②企業のカルチャーや価値観への関心の高まり

近年の求職者は、給与や福利厚生だけでなく、企業のカルチャーや働きがい、社会的な価値観などを重視するようになってきました。オウンドメディアは、これらの情報を深く掘り下げて発信するのに適しています。

理由③自分とのマッチングを重視

求職者は、単に「良い企業」を探すのではなく、自分の価値観やキャリアのビジョンと合致する企業を求めるようになっています。企業はオウンドメディアを通じて独自性をアピールし、求職者に「自分に合っている!」「この企業で働きたい!」と思ってもらわなければなりません。

理由④デジタルネイティブの増加

デジタルネイティブ世代が労働市場に増加してきています。彼らはデジタルメディアを通じて情報を収集するのが得意です。オウンドメディアを活用することで、求職者に手に入りやすい形で自社の情報を展開し訴求できます。

理由⑤透明性を求められる時代

求職者は企業の透明性を高く評価します。オウンドメディアを利用することで、企業の内部情報やリアルな声を直接伝えることができ、信頼性を高める効果が期待できるでしょう。

オウンドメディアリクルーティングのメリット

オウンドメディアリクルーティングの一番大きなメリットは「採用のミスマッチを減らせること」です。これは企業と求職者の双方にとって非常に意味のあることです。

なぜミスマッチが減らせるのか。理由は以下の3つです。

メリット①企業像について深い情報を共有ができる

オウンドメディアでは、企業がどのような価値観を持っているのか、どんな人たちが働いているのか、どのような業務フローがあるのかなど、深い情報を掘り下げて共有できます。これらの情報は、自社のコーポレートサイトや採用ポータルサイトでは十分に伝えられません。

企業が独自に発信する深い情報があれば、求職者は自分が求める環境や働き方と合致するかどうかを事前に判断できるようになります。

メリット②期待値のギャップを最小化できる

オウンドメディアを利用して具体的な業務内容やチームの雰囲気などを伝えることで、求職者が入社後に感じる「思っていたのと違う」というギャップを最小限に抑えることができます。

オウンドメディアのお問い合わせフォームやコメント機能などにより、求職者が疑問や不安点を直接問い合わせられるのも、誤解を防ぐのに効果的です。

メリット③求職者の自己選抜を促す

豊富な情報を公開することで、企業のカルチャーや働き方に合わないと感じる求職者は自ら応募を控えるかもしれません。逆に言えば、来てほしい人材にとって魅力的な情報を盛り込むことができれば、自社が求める人材を多く惹きつけることができます。

オウンドメディアリクルーティングのデメリット

オウンドメディアは採用活動の強力な武器になります。しかし、実効性のあるものにするのは簡単ではありません。

運用を検討する際には、以下のようなデメリットがあることも考慮してください。

デメリット①継続的な更新と管理が必要

オウンドメディアは、情報が古くなると信頼性が低下します。これを防ぐためには、継続的に新しいコンテンツを追加し、既存の情報を更新しなければなりません。

この作業には、時間や人的リソース、費用がかかります。とくに大規模なメディアでは、専門のチームや担当者が必要になってくるでしょう。適切な運用を行うために、採用メディア運営に強い業者に外注するケースもあります。

デメリット②開始初期の効果は期待しにくい

オウンドメディアを始めた直後は、その存在がまだ知られていないため、アクセス数や認知度が低く、短期間での大きな採用効果を期待するのは難しい場合があります。採用メディアとして機能するには一定の時間がかかるものと考えて、中長期的にブランドの認知度アップや信頼性の向上を図りましょう。

デメリット③適切なコンテンツ作成が求められる

オウンドメディアのコンテンツは、高品質であり、かつターゲット層の関心を引くものでなければなりません。これには、専門的な知識やライティングスキル、またマーケティングの視点などが求められます。

大切なのは、プロフェッショナルな内容だけでなく、社員の生の声やエピソードを取り入れて、よりリアルな企業像を描写することです。

「どんな求職者にどんなイメージを持ってもらいたいのか」から逆算すると、コンテンツが決めやすくなります。

オウンドメディアリクルーティングのKPI(目標設定)

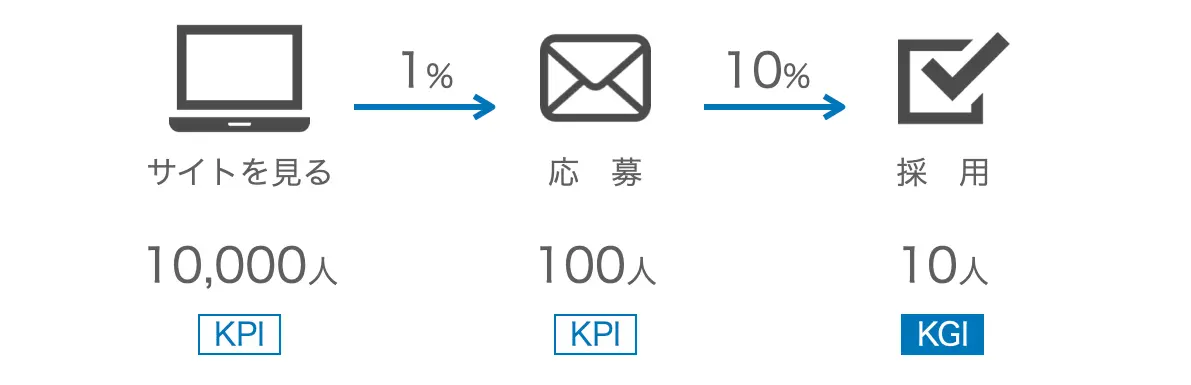

オウンドメディア運営には目的があるはずです。オウンドメディアリクルーティングにおいては、「採用数の確保あるいは増加」が目的となるでしょう。目的に向かってメディアを運営するには目標が必要です。目標を立てるには、「KGI」と「KPI」という2つの指標を使います。

KGIは、Key Goal Indicatorの略で、最終的に達成したい目標のこと。10人採用したいのであれば、「採用数」がKGIとなります。KPIは、Key Performance Indicatorの略で、最終目標を達成するための中間目標です。採用するには応募が、応募してもらうにはたくさんの人にメディアに来てもらわなければなりません。

仮にサイトを見た人のうち1%が応募し、応募した人の10%が採用されるとしたら、以下のような流れになります。

この時、10人採用するためには、応募者が100人、サイト訪問者が10000人必要です。したがって、応募者数100、サイト訪問者数10000がそれぞれKPIとなります。

そもそもサイト訪問者数が少なすぎて応募者がいない場合は、サイト訪問者を当面のKPIとしてもいいでしょう。

以上のように採用メディアは、最終的なゴールとそこに至る道すじ、そして中間地点で達成すべき数字を明らかにして運営します。

オウンドメディアリクルーティングの始め方

オウンドメディアの企画を作ります。決めるのは、「誰に」「何を」発信するかです。目的を達成するために、誰に向けてどんなコンテンツを作ればいいかが明らかになれば、あとはそれに従って運営するだけです。

企画の手順は以下のとおりです。順番に見ていきましょう。

ステップ①ターゲットを決める

自社が求めている求職者の人物像を明確にします。ペルソナを作るとより具体的に求職者をイメージできる上、チームで齟齬なく共有できるのでおすすめです。

ペルソナ設定に使う項目の例を以下に挙げます。こちらを参考に、適宜追加・削除して使ってください。

ペルソナ設定に使う項目

顔写真 名前 年齢 性別 居住地 学歴 家族構成 性格 趣味 休日の過ごし方 人間関係(友人の数など) 習慣 好きなサイトやアプリ 他に受ける企業 など

すでにいる社員をペルソナにする

ゼロからペルソナを作るのは難しい場合は、すでにいる社員をモデルにするとペルソナを作りやすいです。「まさにうちにピッタリの人だった!」という社員について、上記の項目を埋めていけば、自社の求める人物のペルソナができあがります。

ステップ②ターゲットが知りたい情報を探す

ターゲットとなる求職者が知りたい情報を探します。これが、彼らの関心や信頼を引きつける強力なコンテンツになります。

しかし求職者が知りたいことは、どの会社に対してもある程度同じでしょう。したがって、すでに公開されている他社の採用サイトを参考に項目を抽出するのがおすすめです。

「自分が求職者だったらどんなことを知りたいか?」と考えるだけでも、項目が見つかるはずです。自身の就職・転職活動を思い出して、項目を探してみてください。

社員に聞いてみるのも有効

自社の社員に対して、就職・転職活動のときどんなことが知りたかったかリサーチする方法もあります。入社して間もない社員からは、実際の求職者に近い感想が聞けるかもしれません。

ステップ③ターゲットに伝えたい自社の魅力を探す

求職者にアピールしたい自社の魅力を言語化します。この作業は、ターゲットが知りたい情報が明らかになってからするのがおすすめです。

最初に自社の魅力探しをすると、求職者の視点が欠けて、ひとりよがりなものになるかもしれません。「自分たちは魅力的だと思っていたけれど、周りはそう思っていなかった」というのはよくある話。逆もまた然りです。

ターゲットの視点を意識しつつ、自社の魅力をいくつか書き出してみましょう。

ステップ④必要なコンテンツを決める

ターゲットの情報ニーズと自社の伝えたい魅力を基に、具体的なコンテンツの形式やテーマを決定します。採用メディアに掲載されるコンテンツの例は以下のとおりです。記事だけでなく写真や動画なども使うと、メッセージがより生き生きと伝わります。

- 経営者の想い

- プロダクトやサービスに込められた想い

- 会社の価値観

- 働き方に関する企業の取り組みや福利厚生

- 教育制度や勉強会

- 社員インタビュー

イチオシ採用オウンドメディア8選

すでに各社から公開されている採用オウンドメディアを7サイト紹介します。

1. 日本マクドナルド

日本マクドナルドの採用サイトです。こちらのメディアは6つのコンテンツの柱でできています。

- 採用メッセージ

- 会社を知る

- 仕事キャリアを知る

- カルチャーを知る

- 人を知る

- キャリア情報

シンプルですが、網羅的です。順番に見ていけば、マクドナルドがどんな会社で、どんなふうに働けそうかが想像できる作りになっています。

「あなただから、動かせる心がある。」という笑顔と勢いのある動画をページの最初に見せているので、訪問者のモチベーションも上がりそうです。

2. ムネカタグループ

プラスチック用精密金型の設計・製造・販売などを行っている「ムネカタグループ」の採用サイトです。メディアを構成する主なコンテンツは、以下の7つです。

- 採用メッセージ

- 会社を知る

- 仕事キャリアを知る

- 人を知る

- プロジェクトストーリー

- 働く環境を知る

- 採用情報

ほとんどの人はおそらく、ムネカタグループをほとんど知らない状態でこのサイトを見るでしょう。会社や仕事に関するコンテンツが上にあるのは、まずこれを知ってほしいからではないかと想像します。

社員の方の写真がたくさん出てきますが、一方で名前はイニシャルで表示されていました。社員の個人情報への配慮も伺えます。

3. コクヨ

文房具でおなじみ「コクヨ」の採用サイトです。こちらのメディアは、以下のコンテンツで構成されています。

- 採用メッセージ

- 求める人物像

- 「問い」から始まるプロジェクトストーリー

- コクヨについて

- プロジェクトストーリー

- 座談会

- 事業領域

- 職種紹介

- コクヨで働く人々

- コクヨのオフィス

- 研修制度・福利厚生

- 採用情報

まずどんな人に来てもらいたいか。次に社内外でどんなプロジェクトに取り組んでいるかが、分厚いコンテンツで語られていました。

プロジェクトについての話を通して、コクヨの企業文化もわかるコンテンツになっています。

4. JBS

JBSは、マイクロソフトをはじめとするクラウドソリューションに強みを持つ企業です。採用サイトは以下の構成になっています。

- 採用メッセージ

- Message

- About JBS

- Project

- People

- Environment

- Recruit

社長メッセージが最初にあるのは、意外とめずらしい構成です。これから入社する人に向けて、何を期待し、どんな環境を用意しているかを企業のトップからのメッセージとして発信しています。

JBSには、社員一人ひとりが日々の仕事の中で大切にすべき「5つのValue(行動指針)」があります。社員紹介は、その人が大切にするValueを一つ紹介して締める形式となっており、読む人に「5つのValue」の大切さを強く印象付けています。

5. 大同特殊鋼株式会社

大同特殊鋼は、100年以上の歴史を持ち、世界中のモノづくりを支える「特殊鋼」のリーディングカンパニーです。採用サイトは、業界の魅力や働く環境、キャリアパスを丁寧に伝える以下のコンテンツで構成になっています。

-

キャッチコピー:

「素材に、未来を。」

-

事業紹介:

技術職/事務職の仕事内容を詳細に解説

-

イノベーションストーリー:

事業の歩みから開発精神のストーリー

-

社員インタビュー:

社員の言葉で入社後の成長ステップを図解で明示

-

クロストーク:

若手×ベテランなど、社員同士の対談形式で働くリアルを紹介

-

働く環境:

福利厚生や制度、研修内容を丁寧に紹介

-

採用情報:

募集要項・選考フローなど

特に印象的なのは、クロストークのコンテンツ。単なる社員紹介ではなく、「世代間」「職種間」での会話を通じて、大同らしい社風や、若手が活躍できる理由を浮かび上がらせています。求職者が安心して応募できるよう、透明性を重視した作りになっています。

6. 東日本旅客鉄道株式会社

JR東日本は、日本最大級の鉄道会社として、鉄道事業を超えた幅広い社会インフラ事業にも注力する企業です。採用サイトでは、同社のスケールと多様性を体感できる以下の構成となっています。

-

メッセージ:

「その想いが、始発になる。」

-

事業を知る:

鉄道事業にとどまらず、IT、エネルギー、まちづくりなど多岐にわたるフィールドを紹介

-

人を知る:

社員インタビューを通して、多様な職種や働き方を具体的に可視化

-

環境を知る:

キャリア支援、福利厚生、社内制度など、働く環境を詳しく解説

-

仕事を知る:

職種ごとの仕事内容をチャート形式でわかりやすく紹介

-

募集要項:

職種別の募集情報とエントリー方法を掲載

注目すべきは「事業を知る」ページ。JRというと鉄道のイメージが強いですが、再生可能エネルギー開発やスタートアップ支援など、社会課題に挑む多角的なビジネスを丁寧に紹介しています。鉄道会社の枠を超えた「社会インフラ企業」としての魅力をしっかりと打ち出しています。

また、「人を知る」では、社員一人ひとりのキャリアや想いが語られており、スケールの大きな事業の中でも個人の成長が尊重されている点が伝わってきます。

7. ケンコーマヨネーズ株式会社

ケンコーマヨネーズは、サラダや総菜を中心に業務用食品を開発・製造・販売する「食のソリューションカンパニー」です。採用サイトは、食品業界の中でも「提案力」や「開発力」の強みを、若者にも親しみやすいトーンで丁寧に伝えています。採用サイトは以下の構成になっています。

-

MESSAGE:

社長メッセージと「“おいしさ”の先にある笑顔のために」という想いを発信

-

BUSINESS:

商品開発・製造・営業・物流など、全体の流れを図解で紹介

-

WORK:

職種ごとの具体的な業務内容を、現場視点で紹介

-

PEOPLE:

若手社員インタビューを中心に、入社動機や現在のやりがいを掲載

-

CULTURE:

研修制度や働き方、社風などをフォトベースで紹介

-

RECRUIT:

募集職種や採用フローを案内

特に「BUSINESS」ページでは、製造業でありながら企画提案型のビジネスであることを強調しており、「食を届ける」だけではない、食の可能性を創造する企業であることが伝わってきます。

また、「CULTURE」では、職場の雰囲気や研修制度を写真や図で可視化しており、社内の温かみや風通しの良さが印象に残ります。

8. パナソニックインダストリー株式会社

パナソニック インダストリーは、「モノづくりの原点を支える」BtoBメーカーとして、電子部品・デバイスを中心に多様な産業を支える企業です。採用サイトは、技術者志望の学生にも響くよう、テクノロジーと人の想いをバランスよく伝える構成になっています。

-

TOP:

「想いを、動かせ」

-

技術を知る:

センシング、制御、電源など、多様な技術領域を図解や動画で解説

-

思いを知る:

社員インタビューを通して、技術に向き合う姿勢やキャリア観を紹介

-

会社を知る:

事業領域やグローバル展開、ビジョンを包括的に紹介

-

仕事を知る:

職種別に1日の流れややりがいを具体的に解説

-

採用情報:

募集職種、選考フロー、FAQなどを掲載

中でも特徴的なのは、「技術を知る」コンテンツ。単なる製品紹介ではなく、それぞれの技術が社会課題とどう結びつき、未来にどう貢献するかがわかりやすく整理されています。技術職に誇りを持てるような構成です。

また、「思いを知る」では、各社員の「なぜこの仕事を選び、どんな未来を描いているか」に焦点が当てられており、技術だけでなく“人”を大切にする姿勢が伝わってきます。

採用メディアへの集客

採用メディアを作ったら、集客方法を考えましょう。コンテンツがいくら良くても、集客なしに人は集まりません。主な集客方法は以下の5つです。

- コーポレートサイト

- インターネット検索

- 求人サイト

- Web広告

- SNS

それぞれメリットとデメリットがありますので、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

採用サイト集客方法5選! 求職者を引き寄せ、採用成功につなげる企画戦略の鍵とは?

求人サイトで集客する方法については、採用サイトとIndeedを連携させるやり方があります。掲載は無料です。連携させる方法は以下の記事でどうぞ。

知らないと損? 採用サイトをIndeedに無料で掲載するメリットと連携方法

オウンドメディアリクルーティングの注意点

オウンドメディアリクルーティングで注意すべき点を2つ挙げておきます。どちらも陥りがちな失敗です。

誇大広告を避ける

コンテンツ作成の際、企業の魅力を伝えたいという気持ちから、誇大広告になってしまうことは避けるべきです。

誤った情報や過度に美化された内容は、入社後の求職者の期待値とのギャップを生み出す原因となります。そもそも採用のミスマッチを防ぐためのメディア運用なのに、これでは本末転倒です。

社員のプライバシーや意向の尊重

オウンドメディアリクルーティングにおいては、社員の声や経験が非常に価値のあるコンテンツとなります。求職者は、現場の声や実際の業務の様子を知りたいと思うからです。

社員の声や経験を取り入れる際には、個人のプライバシーや意向を尊重することが必須です。

採用メディアは社員の協力があってこそ成り立ちます。無理に情報を取得したり、許可なく内容を変更したりするのはやめましょう。変更した場合は、内容について確認を取れば問題ありません。

効果的なオウンドメディアの運用でお悩みならクーシーへ

本記事では、オウンドメディアリクルーティングの重要性から具体的な始め方、そして成功企業の事例までを詳しく解説しました。求職者に対して企業の魅力を多角的に伝え、採用のミスマッチを減らす上で、オウンドメディアは非常に強力なツールです。

しかし、その効果を最大化するためには、「継続的なコンテンツ更新」、「ターゲットの心に響く企画力」、そして「Webマーケティングに基づいた集客戦略」が不可欠です。これらを自社だけで行うには、多くのリソースと専門知識が求められるのも事実です。

「何から手をつければいいか分からない」

「自社の魅力をどうコンテンツに落とし込めば良いか悩んでいる」

「採用サイトは作りたいが、運用リソースが足りない」

もしこのようにお悩みでしたら、下記のお問い合わせフォームから私たちにぜひご相談ください。お客様の課題に合わせた企画提案から、魅力を最大限に引き出すWebサイト制作、公開後の運用・マーケティング支援まで、ワンストップでサポートいたします。

この記事を書いた人

クーシーブログ編集部

1999年に設立したweb制作会社。「ラクスル」「SUUMO」「スタディサプリ」など様々なサービスの立ち上げを支援。10,000ページ以上の大規模サイトの制作・運用や、年間約600件以上のプロジェクトに従事。クーシーブログ編集部では、数々のプロジェクトを成功に導いたメンバーが、Web制作・Webサービスに関するノウハウやハウツーを発信中。

お問い合わせはこちらから

Web制作デザイン、丸ごとお任せ

お問い合わせする

執筆者:加藤久佳 デザイン:大坂間琴美

COOSYの

制作実績

UIUXと美しさを両立させた、クーシーが誇る成功事例一覧。

課題解決のアイデア満載です。