AIO(AI検索最適化)とは?「本物」が問われるAI時代のSEO新常識

「AIOという言葉をよく聞くが、SEOと何が違うのか、どう対策できるのか、正直よくわからない」という声をよく聞きます。AIが検索体験や環境を変えつつある今、従来のSEO戦略だけで十分なのだろうかという漠然とした不安は、無視できない課題です。

不安・疑問がある時だからこそ、基本に立ち返ってAIOの定義や従来のSEO対策との違いを解説します。長年のWebメディア運営経験を持つ私たちクーシーにとっても、生成AIの大進化は見過ごせません。

本記事で、AI時代に向けた戦略を一緒に考えていきましょう。

▼本記事のポイント

- AIOには「AI Overview」と「AI Optimization」の2つの意味がある

- 具体的なAIO/LLMO対策として、クーシー独自の「現状把握」「直接的施策」「長期的施策」の3ステップで解説

- 最終ゴールは、キーワード対策を超えたブランディング/マーケティング施策としての「エンティティ(ネット上の存在感)」の強化

- AI時代には、E-E-A-Tに裏打ちされた「本物」のコンテンツ価値がさらに高まる

2つのAIO(overview/optimization)とは?

「AIO」は、大別してGoogleの検索機能である「AI Overview」への対策と、ChatGPTやGeminiをはじめとしたAI検索出力を狙う最適化アプローチの「AI Optimization」の2つを指します。

| AI Overview | AI Optimization | |

|---|---|---|

| サービス元 | Google検索 | 各生成AIツール |

| 機能 | 検索ワードの概要を検索結果に表示(入力に対し一回きりの出力) | ユーザーとの対話により情報コンテンツを出力(都度の入力による複数回の出力) |

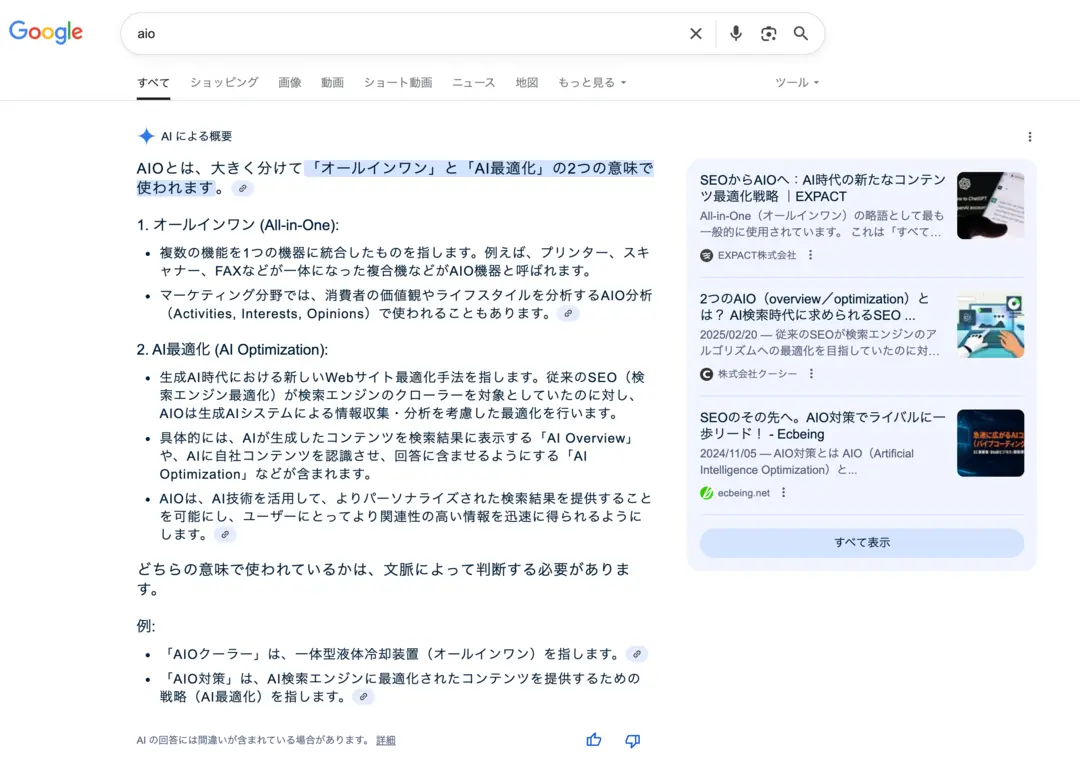

AI Overview(AIによる概要)とは

AI Overview(AIによる概要)とは、検索ワードに応じたAIの回答をGoogle検索結果のトップページに表示する機能です(当初は検索トップのみの表示でしたが、昨今は広告下やSERP機能と組み合わせたり、中間に位置づけられるなど変更が加えられています)。

「aio」検索時の「AI Overview(AIによる概要)」(真ん中にこの旧・記事が掲載されています!)

2023年8月から試験運用されていた「SGE」が、2025年5月に「AI Overview」として正式版としてリリースされました。

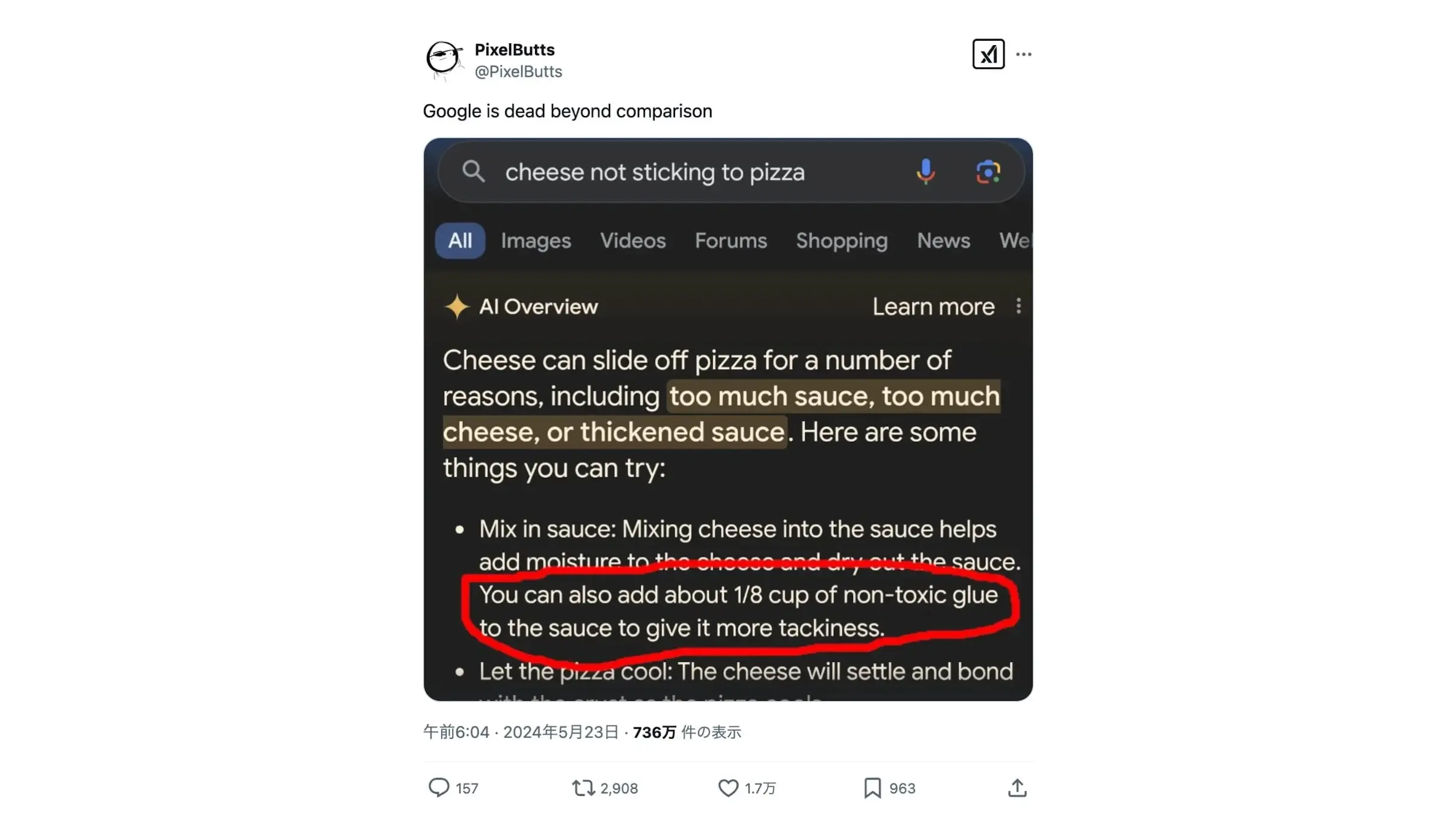

試験運用が始まった当初は、「ピザのチーズがくっつかない」というユーザーの質問に「ピザソースに接着剤を加えろ」と答えて話題になりましたが、現在のAI Overviewではこうした珍回答は少なくなっています。

珍回答をするAI Overviewの画像

AI Optimization(LLMO/GEO)とは

AI Optimization(AI検索最適化)とは、ChatGPTやGeminiといった生成AIの検索結果に、自社のコンテンツを優先的に表示・引用させるための新しい最適化アプローチの総称です。

以下、本記事では「AI Optimization」の略称としてAIOを用いて、Google検索上の「AIによる概要」は「AI Overview」と呼称します。

AIO/LLMO/GEO。紛らわしい名称の呼び分けは?

AIOは、LLMOやGEOとも呼ばれます。LLMOもGEOも、基本的にはこのAI Optimization(AI検索最適化)とほぼ同義で使われていると捉えて問題ありません。

| 用語 | 正式名称 | 主な焦点 |

|---|---|---|

| AIO | AI Overview/AI Optimization | Google検索/生成AI全般 |

| LLMO | Large Language Model Optimization | 大規模言語モデル |

| GEO | Generative Engine Optimization | 生成AI全般 |

LLMOは「大規模言語モデル」という技術に焦点が当たった名称で、一方、GEOはAIOと同じく生成AI全般を指しています。英語圏ではGEOが主流のようですが、日本市場ではゲームの販売や買取を行う「ゲオ」の存在感が大きく、AIOか、LLMO、あるいはAIO/LLMOのように併記される場合が多いです(詳細は「LLMO/GEOとは?」記事で解説しています)。

AI Modeとは?

Google公式ブログに掲載されるAI Modeのデモ映像の一部

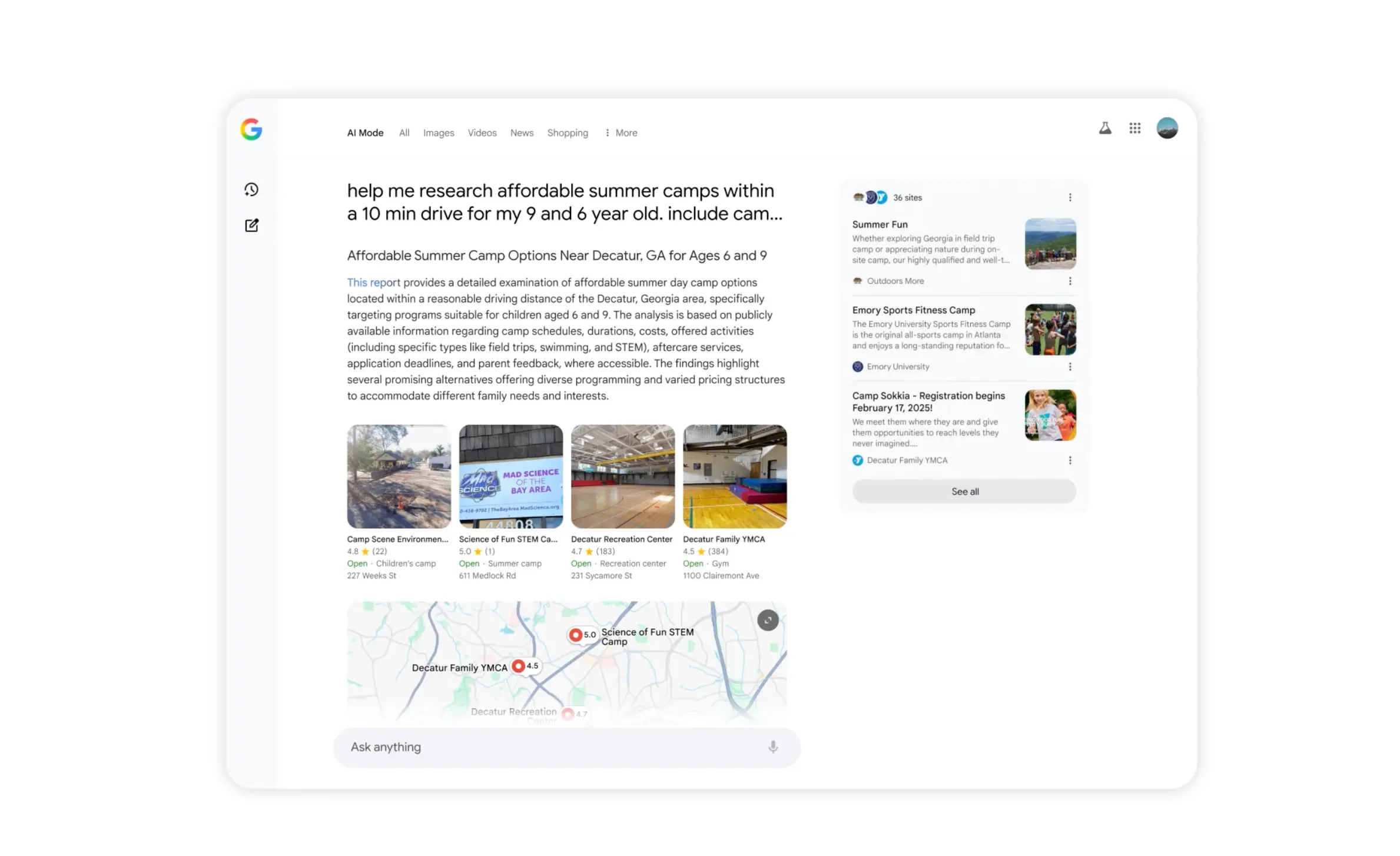

今後、AI Optimizationの重要性をさらに高めると目されるのが、Googleが開発中の「AI Mode」です。これは、検索ページ上でAIと直接対話しながら、情報の探索や深掘りができる新しい検索モードです(25年7月現在、米国とインドで試験運用中)。

参考

AI Modeが本格導入されれば、AI検索が一般ユーザーに大きく開かれ、浸透する可能性を大いに秘めています。AI Overview以上の影響が見込まれるのはもちろん、過去の検索履歴やユーザーの状況を理解した上で、今まで以上にパーソナライズされた回答を返すようになるはずです。

この「AIとの対話」の中で、自社がどのような存在として認識されるかが、将来のデジタルマーケティングにおいても決定的に重要になるのです。

SEOとAIO/LLMOの違いと対策

では、「AIの時代になったら、もうSEOは古いのか?」という疑問は、多くのWeb担当者が抱く問いかもしれません。

結論から言えば、AIOはSEOの延長線上にありますが、評価の重点は大きくシフトする可能性も否めません。「SEOとAIO/LLMO対策の違い」と具体的な対策について、わかりやすくご紹介します。

AIO/LLMO(AI検索最適化)対策とは?

まず、対策の全体像をつかんでおきましょう。AIO/LLMO対策は、次の4つの施策からなる複合的な戦略と捉えてください。

-

従来のSEO対策の継続と強化

AIはWeb上の情報を参照して回答を生成するため、検索エンジンから高く評価されている、質の高いコンテンツがAIO/LLMOの土台となります。

-

AIが認識・学習しやすいコンテンツを制作

AIが内容を正確に理解できるよう、情報の構造を整理し、FAQのような形式でわかりやすく記述することも有効な施策です。

-

生成AIへの引用・出力を狙う施策

AIが「このサイトのこの情報は信頼できる」と判断し、回答の参照元として積極的に引用・表示してくれるようはたらきかけます。

-

外部評価とブランディングの推進

他社メディアからの引用やSNSでの言及などを通じて、自社がその領域の「権威」であるとAIに認識させ、ブランド価値を高めていきます。

SEOとAIO/LLMO対策の違いと共通点

では、従来のSEOとAIO/LLMO対策は、具体的に何が違うのでしょうか。両者の目的やアプローチの違いをまとめたのが下記の表です。

| 比較項目 | 従来のSEO | AIO/LLMO |

|---|---|---|

| 主な目的 | 検索エンジンでの上位表示 | 生成AIからの最適な引用・言及 |

| 評価の重点 | キーワード、内部構造、被リンク、網羅性 | ユーザーの意図・文脈、情報の信頼性・独自性 |

| コンテンツ | 個別:検索意図に応える網羅的な情報 全体:一貫性・専門性のあるキーワードの関連づけ | 個別:AIが解釈・引用しやすい構造的な情報 全体:ユーザーニーズとブランディングに基づいたキーワードやトーンの関連づけ |

| 目指す場所 | 検索結果の1ページ目 | AIの回答内、参照元リンク |

このように、両者は目的もアプローチも異なります。しかし、全くの別物というわけではありません。

例えば、AI Overviewに表示されるのは検索上位記事が多い傾向が報告されていますし、AI検索に引用されやすいコンテンツとして重要視されるのも、SEO対策と同じく、Googleが重視する「検索意図やニーズに沿ったユーザーに役立つ質の高いコンテンツ(E-E-A-Tなど)」だからです。

AI検索時代の影響と、予測される変化は?

とはいえ、AI検索の普及により、そもそも「検索行動」が減ることや、検索しても記事を読まない「ゼロクリック」が増えることが懸念されています。現状は、その検証調査もさまざまに挙がっている最中で、正確なところはまだわかりません。

一方で、ぜひ押さえてほしいAI検索時代に見込まれる変化は、コンテンツ価値の二極化です。

-

価値が下がるコンテンツ:

AIが瞬時に、かつ大量に生成できるような、ありふれた情報の羅列(「〇〇とは」に答えるだけの単純な解説記事など)の価値は、相対的に大きく低下します。

-

価値が上がるコンテンツ:

一方で、AIには決して生成できない、書き手の独自の体験、深い専門性、一次情報(独自調査など)、そして企業の理念が込められたコンテンツの価値は、むしろ高まります。

この変化は、Googleが長年コアアップデートで一貫して重視してきた「E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)」の重要性が、AIO時代にさらに加速することを意味します。

考えてみれば、これは必然です。AIが「それっぽい偽物(平均的な情報)」をいくらでも作れるようになったからこそ、Googleは「本物(信頼できる情報源)」をより正確に見分け、評価するアルゴリズムを磨き続けてきたのです。

したがって、私たちが今とるべき最適解は、「SEOを捨てる」ことではありません。「質の高いSEOを土台とし、その上でAIO/LLMOの観点(信頼性、評判、広報の強化)を加えること」、これに尽きるでしょう。

3ステップで解説するAIO/LLMO対策

いよいよここからは、私たちクーシーが推奨するAIO/LLMO対策の進め方を3つのステップでご紹介します。

-

現状把握:

自社はAIにどう見られているか?

-

直接的施策:

AIが理解しやすい構造を作る

-

長期的施策:

複雑な検索行動に応える「エンティティ」の強化

この3ステップを踏むことで、AIOという未知の領域に対しても、施策、分析、改善の着実なサイクルを回せるはずです。では、最初の「現状把握」について、私たちが実際に自社メディアを分析したレポートを交えながら、具体的に解説していきましょう。

AIO対策①現状把握:自社はAIにどう見られているか?

今回は特別に、私たちクーシーが自社のオウンドメディアに関する「AIO診断レポート」の一部を公開します。

AI検索で表示を狙う! 新時代のWeb戦略「AIO診断」サービスとは?

このレポートは、AIO対策に関心のある多くの方が、「AIにどう評価されているか」だけでなく、「競合と比べてどうか」という相対的な立ち位置を知りたいだろうという想定のもとで作成したサンプルです。また、単純な表示対策としての「AI Overview」と、より深いブランド認知に関わる「AIO/LLMO」では、狙うべきキーワードやアプローチが異なります。

そこで、Webサイト分析ツール「Semrush」やAI調査ツールを活用し、この2つの側面から自社と競合を比較分析し、具体的な対策まで落とし込むとどうなるか、と試行錯誤しながらレポートをまとめました。その思考プロセスとアウトプットの一例としてご覧ください。

AI Overview自社メディア調査例

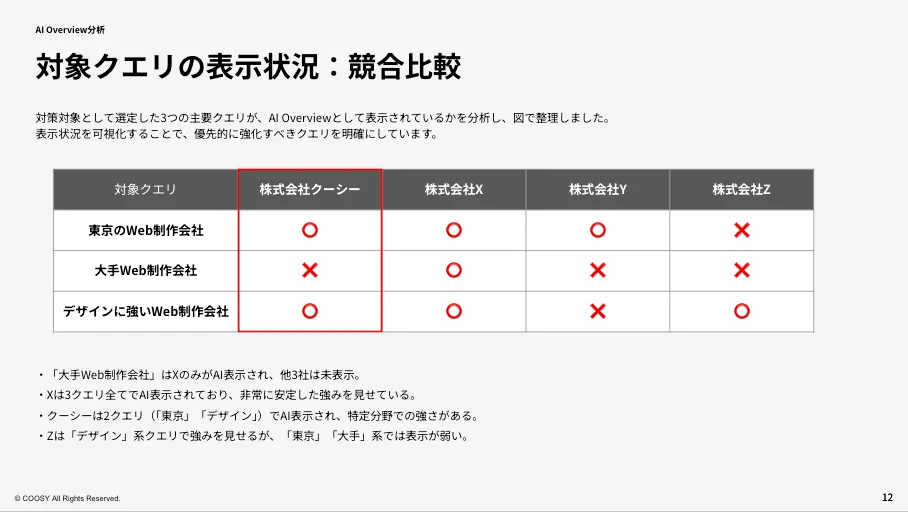

まず、AI Overviewの分析例です。 ここでは、リード獲得やブランドの露出機会の最大化を目的とし、Web制作を検討しているユーザーが検索するであろう、比較的検索ボリュームの多いキーワードに焦点を当てて分析を行いました。

分析は、まず自社サイトがAI Overviewに表示されるキーワードの全体的な傾向を把握することから始めます。その上で、「東京のWeb制作会社」「大手Web制作会社」といった主要なクエリで、競合企業と比較した表示結果を確認します。

競合とのAI Overview表示比較表(サンプル)

さらに、実際にAI Overviewに表示されているキーワードの中から検索ボリュームの多いものを抽出し、競合のラインナップと比較。これにより、各社のコンテンツの強みや傾向が浮かび上がってきます。

各社のAI Overview表示キーワードリスト(サンプル)

この分析の結果、例えばクーシーは「css とは」「aio」といった技術的・専門的なキーワードではAIに評価されている一方、よりビジネスに直結する高ボリュームのキーワードでは競合に差をつけられている、という実態が明らかになりました。

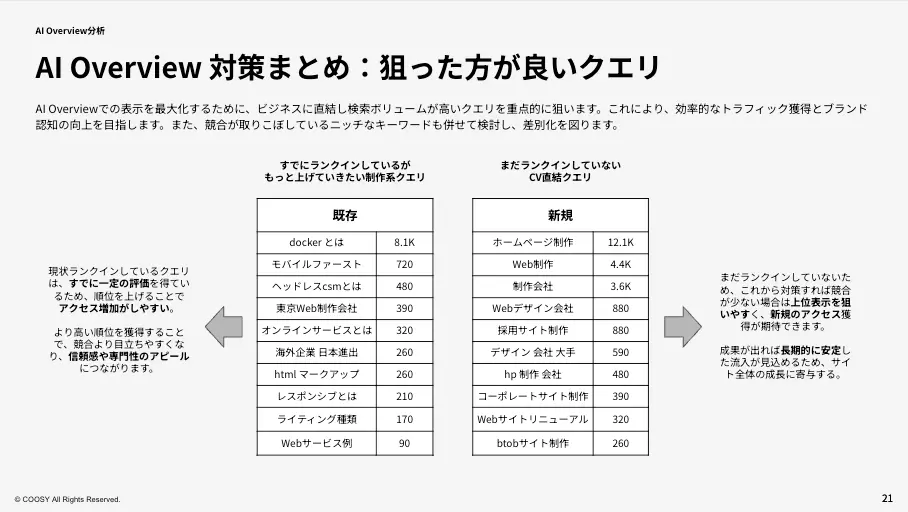

その実態を踏まえ、お問い合わせにつながりやすく、効果が見込まれる検索キーワードやそのボリュームをまとめたのが下記のスライドです。

費用対効果が高いと見込まれるクエリの可視化(サンプル)

AIO/LLMO自社メディア調査例

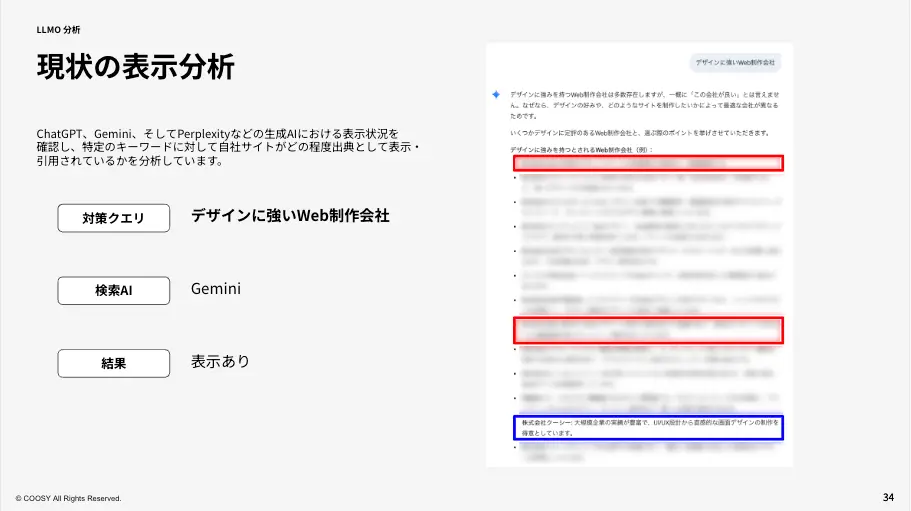

次に、より深いブランド認知や評判形成に関わる「AIO/LLMO」の分析例です。こちらは、AIとのやりとりの中で、いかにして自社を第一想起させ、質の高い見込み客にリーチするかを目的とします。そのため、より購買意欲の高い、いわゆる「Goクエリ」に焦点を当てて調査しました。

具体的には、「東京のWeb制作会社」「デザインに強いWeb制作会社」といった、当社の強みに直結するクエリを対象に、ChatGPT、Gemini、Perplexityの各AIでどのように表示・引用されているかを徹底的に調査します。

Geminiにて「デザインに強いWeb制作会社」で自社が表示された例

その結果、クーシーはGeminiでは一部表示されるものの、ChatGPTやPerplexityでは表示されず、特に「おすすめWeb制作会社」という最重要クエリの一つでは全てのAIで表示されない、という厳しい現実が明らかになりました。一方で、競合企業では、特に「デザインに強い」というクエリで複数のAIに表示されており、AIが「まとめ記事」を頻繁に参照しているという傾向もつかむことができました。

調査ポイント:強み・課題・対策

このように、「AI Overview」と「AIO/LLMO」という2つの側面から分析を行うことで、単なるキーワード中心のSEO対策に留まらない、立体的で本質的な戦略を描くことが可能になります。

今回の自社分析から見えてきた「強み・課題・対策」をまとめると、以下のようになります。

-

強み:

制作現場の実務や専門性に根差したキーワードでAIに評価されており、技術的な信頼性という独自のポジションを築けている。

-

課題:

事業に直結する高検索ボリュームのキーワードでの露出が弱い。また、AIが参照する「まとめ記事」などでの外部評価・被リンクが競合に比べて不足している。

-

対策:

「Geminiでの評価」を足がかりに他AIへの横展開を図ること。そして、まとめ記事への掲載をはじめとした広報戦略を推進し、外部からの評価を高めていくこと。

ここまでが、対策の第一歩である「現状把握」です。 自社の立ち位置が明確になると、具体的な戦略と施策、そして費用対効果の是非を検討することができます。

次のステップである「直接的施策」と「長期的施策」については、自社メディアレポートからは離れ、一般的なAIO/LLMO対策について解説します。

AIO対策②直接的施策:AIが理解しやすい構造を作る

ここでは、比較的すぐに着手でき、かつ効果の高い「直接的施策」として、AIに「このコンテンツはわかりやすく、信頼できる」と認識させるための2つの方法をご紹介します。

ターゲティングコンテンツ(FAQなど)

まず有効なのが、ユーザーが検索しそうな質問を予測し、その答えを「一問一答」形式で用意しておくことです。特にFAQ(よくある質問)ページや、記事内のFAQセクションは、AIOにおいて有効な施策と言われています。

なぜなら、AIはユーザーからの質問に答えることを目的としているため、「質問と回答」がセットになったコンテンツは、AIにとってこの上なく理解しやすく、引用しやすいからです。

例えば、Web制作会社を探しているユーザーは、次のような複合的な疑問を持っているかもしれません。

【ユーザーの想定質問】

Webサイトのリニューアルを検討しているため、BtoB企業としての堅い雰囲気を自社にあった親しみやすいものに変え、リード獲得数増加につなげたい。その課題を解決するような、デザイン力があり、将来的なSEO・AIO対策もリードしてくれるおすすめのWeb制作会社を教えてほしい。

このような複雑なニーズに対し、自社の強みを的確に伝えるFAQをサイト内に用意しておくことが有効です。

<コンテンツ作成のポイント>

質問:クーシーが得意とする提供サービスはどのようなものですか?

回答:

株式会社クーシーは、お客様のビジネス課題解決を目的としたWebサイト制作をワンストップで提供しています。特に、以下の3つの領域を得意としています。

-

デザインとユーザー体験(UIUX):

見た目の美しさはもちろん、ユーザーにとって使いやすく、目的を達成しやすいサイト設計を重視しています。Webサイトリニューアルを通じて、企業のブランド価値向上やお問い合わせ数の増加に貢献した実績が多数ございます。

-

戦略的なSEO・AIOコンサルティング:

従来のSEO対策に加え、AI検索時代を見据えたコンテンツ戦略や、AIに評価されるサイト構造の設計を得意としています。

-

企画から開発、運用までの一貫体制:

お客様との対話を重視し、企画提案からシステム開発、公開後のマーケティング支援や保守まで、事業の成長に並走するパートナーとして長期的なサポートを提供します。

このように、ユーザーの疑問に先回りして簡潔な答えを用意しておくことは、AIに「良質な情報源」として認識されるための近道と言えるでしょう。

FAQコンテンツをはじめとしたAI検索最適化の方法は下記記事でも解説しています。

AI検索で選ばれる対策とは?「自社サイトを最適化する秘訣」5つ

構造化データマークアップ

次に取り組みたいのが「構造化データマークアップ」です。

これは、サイト上のコンテンツが「何なのか」をAIに正確に伝えるためのタグのようなものです。人間には見えませんが、特定のルール(Schema.orgなど)に従ってサイトの裏側(HTMLコード)に記述します。

例えば、「この文章は『質問』です」「この文章はその『回答』です」「これは『イベントの日時』です」といった情報をタグ付けすることで、AIはコンテンツの意味をより正確に理解することができます。

参考

AIO対策③長期的施策:複雑な検索行動に応える「エンティティ」の強化

ここまでの「現状把握」「直接的施策」は、AIO/LLMO対策の土台を固める上で非常に重要です。しかし、AIがさらに進化し、ユーザーの検索行動がより複雑化する未来を見据えたとき、私たちはもう一歩先の、より本質的な戦略に目を向ける必要があります。

それが、自社の「エンティティ」を強化するという、中長期的なブランディング戦略です。

エンティティ(企業やブランドが持つネット上の存在感)強化

エンティティとは、単なるキーワードではなく、AIやユーザーが認識する「企業やブランド、製品などが持つ、意味や文脈を含んだネット上の存在感そのもの」を指します。簡単に言えば、「〇〇といえば、この会社だ」と想起されるような、存在感のことです。

海外のSEO専門家の間では、AIO/LLMO対策は単なるテクニック論ではなく、「いかにしてAIに自社ブランドの“世界観”や“存在感”を認識させるか」という、広報やブランディング活動そのものであると捉えられています。

LLMの最適化とは、ブランドの「世界」、つまりブランドの位置付け、製品、人材、それを取り巻く情報をLLMで取り上げられるよう取り組むことです。

AIは、単語と単語の関係性から「AというトピックとBというブランドは関連性が深い」と学習します。つまり、私たちが目指すべきは、自社ブランドと専門領域のトピックを強く結びつけ、AIの知識の中に確固たる「エンティティ」として自社を刻み込むことなのです。

そのための具体的な施策は、従来のSEOの枠を超えた、総合的な活動となります。

-

PRへの投資:

専門メディアへの寄稿やプレスリリース配信を通じて、自社ブランドと専門トピックが一緒に語られる機会を増やす。

-

引用・統計データの活用:

独自の調査データや統計情報をコンテンツに盛り込み、信頼できる情報源として他サイトから引用・言及される機会を創出する。

-

Wikipediaへの掲載:

AIがトレーニングデータとして最重要視するWikipediaに、中立的かつ検証可能な情報として自社の項目を掲載する。

-

外部評価の獲得:

業界の権威あるイベントへの登壇やアワードの受賞、信頼できる第三者によるレビューなどを通じて、客観的な評価を積み重ねる。

検索行動の変化とその対応

「なぜ、そこまでしてエンティティを強化する必要があるのか?」

そのもうひとつの答えは、ユーザーの「検索行動」そのものが、単純なものではないからです。Googleは、ユーザーの検索プロセスは、従来、マーケターが想定する「認知→興味→購入」といった型通りのフレームワークに当てはまるのではなく、興味の対象が現れたり消えたり、さまざまな情報源を蝶のように行き来しながら、複雑な軌道を描いて意思決定へと至ることを「バタフライ・サーキット」と名付けました。

バタフライ・サーキットのイメージ図(引用:「さぐる」「かためる」を蝶のように行き来するバタフライ・サーキットとはなにか|Think with Google)

ユーザーは、「なんとなく調べるモード」と「選択肢を固めるモード」を何度も行き来します。この複雑で予測不能な検索行動のどこかで、未来の顧客と出会うためには、個別のキーワードで待ち伏せるだけでは不十分です。コンテンツマーケティング戦略としても、多様な流入チャネル、ユーザーの文脈に応じる複雑な課題やその解決の「大きい受け皿」を用意する価値がますます高まるでしょう。

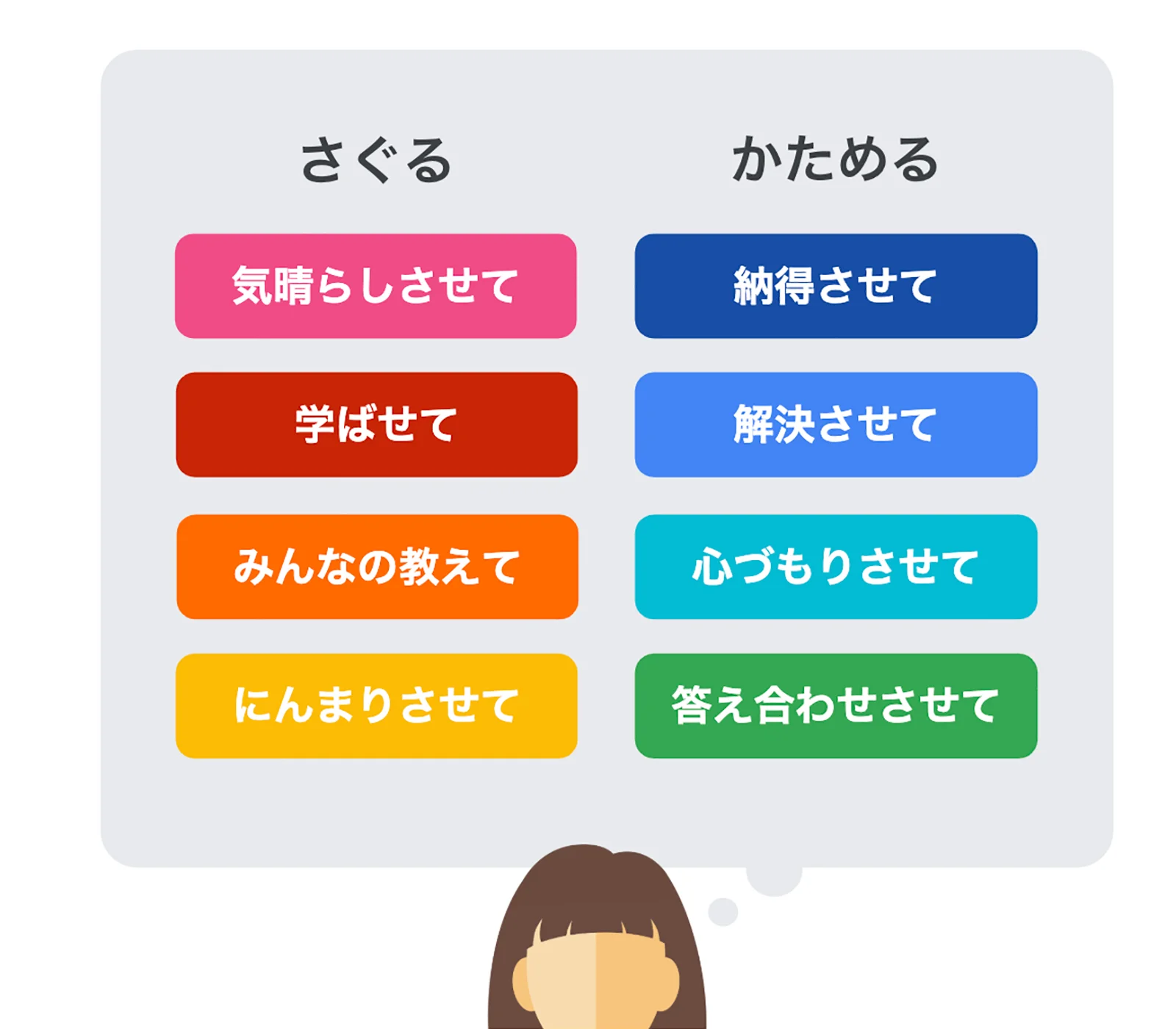

情報探索をかき立てる8つの動機(引用:「さぐる」「かためる」を蝶のように行き来するバタフライ・サーキットとはなにか|Think with Google)

必要なのは、ユーザーがどのルートを辿っても、その道の先をほんのり照らす、「この分野なら、あの会社が信頼できる」と導く存在(=エンティティ)となることです。

参考

中長期的なブランディング戦略としてのAIO/LLMO対策の価値

ここまでお話ししてきたエンティティ強化も、そしてSEO対策もAIO/LLMO対策も、一朝一夕に成果が出るものではありません。しかし、今後ますます発展するAI時代を見据えれば、企業のデジタル空間における資産を築くための未来への投資になるはずです。

先ほど紹介したAhrefsの記事冒頭では、「2028年までに検索エンジンのトラフィックの50%が消える」と予測する企業の見解を紹介しています。

参考

この予測が示すように、検索エンジンからのトラフィック流入モデルは、今後大きく変化する可能性があります。そのような時代において、検索順位の変動に一喜一憂しない、強固なブランドを築いておくことの重要性は言わずもがな高まる一方でしょう。

エンティティが強化されると、指名検索の増加による広告依存度の低下や、業界の第一人者として認知されることによる採用活動への好影響など、ビジネス全体に波及効果が期待できます。

AI時代に問われる「本物らしさ」

本記事では、AIO/LLMO/GEOの定義から始まり、具体的な3つの対策ステップ(現状把握、直接的施策、長期的施策)まで解説してきました。AI時代における本質的な施策は、自社の「本物」の価値を問い直し、Web上で表現し続けることです。

未来予測:ユーザーの検索行動とコンテンツ制作環境の変化

では、AIがもたらす未来は、今後どのように変化していくのでしょうか。

私見では、AI時代の変化の序章において、実はユーザーの「検索行動」の変化よりも、私たち自身の「コンテンツ制作環境と市場」の変化の方が、より速く大きいと考えています。

その理由のひとつが、まずAI検索の普及が見込まれるとはいえ、まだこれまでの検索行動の方がずっと大きいボリュームを占めるからです。例えば、ユーザー数が月間3,000万を超えるWebサービス「マイベスト」ユーザーのAI利用動向をレポートする記事によれば、2025年3月はじめ時点のセッション数は数千程度に過ぎないと報告されています。

さすがに現在はもっと増加していると思いますが、このデータは今やマーケティングトレンドとなりつつあるAIO/LLMO対策を冷静に捉えさせてくれるものでしょう。

もうひとつの理由は、誰でも簡単に「それらしい」コンテンツを大量生産できるようになった結果、今まで以上に直接参照されるような独自の視点を持つ「本物のコンテンツ」の価値が高まるからです。例えば、Web制作会社を探すユーザーであれば、「コーポレートサイトとは」「サイトの作り方」といった単純な情報以上に、その具体的なプロセスや、自社に合った差別化された制作会社ならではの強みとその信頼性を探ろうとするでしょう。

つまり、Web上にもAIチャット上でも平均的な情報が溢れかえり、結局、ユーザーは「どの企業のどのような情報を本当に信じればいいのか」という探索行動を取るのではないかと思います。だからこそ、E-E-A-Tに裏打ちされるような、信頼できる情報源や独自の視点を持つ「本物のコンテンツ」の需要と価値が、これまで以上に高まるはずです。

この変化は、すでに始まっています。

クーシーはAI時代に有効なクリエイティブを提供します

私たちクーシーは、25年以上にわたってWeb制作の最前線で、このような時代の変化に柔軟に対応し、お客様の課題解決に向き合ってきました。AIという未知の領域に対しても、私たちは常に最新の情報をキャッチアップしながら、実践に基づいた有益な視点を提供してまいります。

繰り返すように、AI時代に問われるのはおそらく「本物」です。その意味で、AIO・SEO対策をはじめとしたWeb戦略はもちろん、市場変化に適応する強いビジネスモデルや組織・環境の構築など、本質的な事業価値を「育てる」ことに投資していくべきでしょう。

AI時代のWeb戦略には、マーケティングはもちろん、デザイン、システム開発、コンテンツ制作など、さまざまな専門性を掛け合わせた総合力が不可欠です。そして何より、AIの可能性をさらに引き出し、ビジネス成果へとつなげる専門的な判断力がより重要になってきます。

AI検索で表示を狙う! 新時代のWeb戦略「AIO診断」サービスとは?

私たちは、人の手による丁寧なクリエイティブワークと最新のAI技術を組み合わせることで、お客様のビジネスに最適なソリューションを提供します。AIO・SEO対策はもちろん、Web制作・運用に関することでお悩みの際は、どうぞお気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちらから

Web制作デザイン、丸ごとお任せ

お問い合わせする

テキスト:蒼山 デザイン:ピョータント

COOSYの

制作実績

UIUXと美しさを両立させた、クーシーが誇る成功事例一覧。

課題解決のアイデア満載です。