【2025年最新】Googleコアアップデートとは? 特徴・対策・歴史をしっかり解説

コアアップデートとは、年に数回、Googleが検索の評価軸を見直し、検索結果を改善するアップデートのことです。

「コアアップデートはどう検索順位を変えるのか?」

「Webメディア運営にどんな影響をもたらすのか?」

「具体的にどう対策と準備をすべきなのか?」

このような「未知」がコアアップデートには付きものです。

本記事では、Web制作会社のクーシーが長年培った自社メディア運用経験を基に、コアアップデートの特徴・対策・歴史をしっかり解説します。さらに、深掘りに役立つ関連記事やリンクもまとめ、SEO対策の延長にあるAIO/LLMO対策もご紹介し、今後取るべきWeb戦略についても考察します。

Googleのコアアップデートとは?

コアアップデートとは、年に数回Googleが実施する、検索ランキングの「核」となるアルゴリズムやシステムに対する大規模・広範な変更のことです。

この少し聞き慣れない「アルゴリズム」とはどのようなものなのでしょうか。簡単にインターネットの検索システムについて整理してみましょう。

検索順位が決まる仕組み:クローラーとアルゴリズム

ご存じのように、インターネットは、世界中に広がる巨大な情報の「網(ネット)」によってつながっています。Googleは、この広大な情報の網を休むことなくつたう探検ロボット(=クローラー)を使い、網の糸(=リンク)にはどんな情報があるのかを見つけ出しています。

ただ、こうして情報を集めるだけでは、誰にどの情報が役立つのかわかりません。

そこで登場するのが「アルゴリズム」です。Googleの検索アルゴリズムは、「どの情報がユーザーの疑問(検索キーワード)に役立つか、信頼できるか」を機械的に判断します。

ネットに散らばる情報を集めるのがクローラー、集めた情報を評価し順位づけするのがアルゴリズム。そしてこの2つの働きに大きく影響を与えるのがコアアップデートです。

コアアップデートが注目されるわけ

コアアップデートによる大規模なアルゴリズムの見直しにより、サイトの順位が大きく変動してしまうことがあります。その変動の幅はさまざまで、今まで検索1位だったページが大幅にランクダウンしてしまったり、サイト全体が低評価を受け大きくアクセス数が減少してしまったりすることもしばしばです。

これがいつのアップデートで、どのサイトやどのジャンルに影響を及ぼすかわからないのがコアアップデートの恐ろしいところ…。

そのため、多くのWebサイト運営者にとって非常に重要なイベントとして注目されてきました。

更新される時期と回数

コアアップデートの実施時期は決まってはおりません。傾向としては、1年に2から4回程度行われています。直近のGoogleコアアップデート状況を下記にまとめました。

| 年 | 実施月 | 回数 |

|---|---|---|

| 2025年 | 3月、6月 | 2回 ※ 25年7月現在 |

| 2024年 | 3月、6月、8月、11月、12月 | 5回 |

| 2023年 | 3月、8月、10月、11月 | 4回 |

| 2022年 | 5月、9月 | 2回 |

最近のコアアップデートの特徴と傾向

次に、直近3回のコアアップデートの期間、目的、特徴といった基本情報をまとめてお届けしましょう。

2025年7月のコアアップデートの特徴

最新のコアアップデートが2025年6月30日に開始されました。今回は展開完了まで3週間、つまり7月21日ごろまでかかり、アップデート内容は通常通りとGoogleから告知されています。

参考:

Google Search Status Dashboard – June 2025 core update|Google Search Status Dashboard

下記記事にて速報をお伝えしています。特徴や対策といった詳細をこちらの記事で更新予定です。ぜひご覧ください。

2025年3月のコアアップデートの特徴

-

期間:

2025年3月14日開始、3月27日にロールアップ完了

-

目的:

ユーザーに本当に役立つコンテンツを増やし、検索順位操作が目的のコンテンツを減らす(前回と同様)

-

特徴1:

アップデート前の3月6日前後に起きた広い順位変動にも注目が集まった

-

特徴2:

しかしながら、アップデート中と後の影響は限定的だった

-

特徴3:

検索結果上のAI Overview(AIによる概要)の表示数が目立って増加!

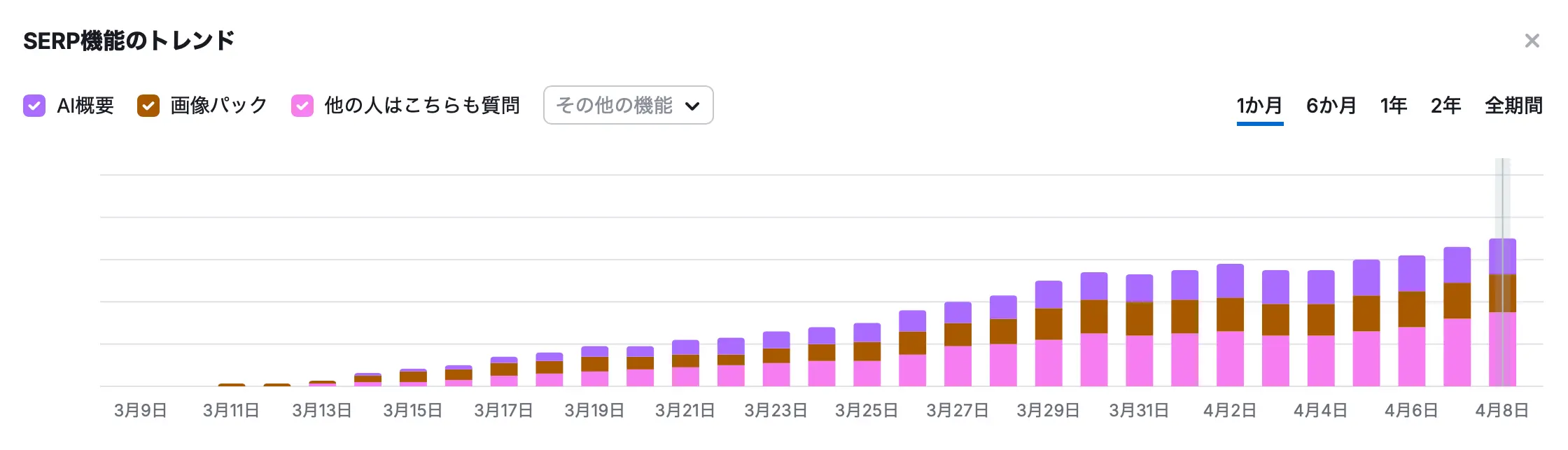

2025年3月のコアアップデートは、検索順位変動の影響は大きくはなかったものの、AI Overviewの表示数が増えたようです。クーシーサイトでも、AIOの表示頻度が増加しています。下記のグラフをご覧ください。

2025年3月のSERP機能の出現頻度|Semrush

今後、SEO対策だけではなく、AIO/LLMO対策に関わるコアアップデートも行われていくのでしょう。本記事でも、記事後半にて現時点で考えられるAIO/LLMO対策について考察していますので、そちらをぜひご覧ください。

また、2025年3月の最新のコアアップデート情報は「2025年3月のGoogleコアアップデートの特徴と影響とは?」にてまとめています。

2024年11月・12月のコアアップデートの特徴

-

期間:

①2024年11月12日開始、12月6日にロールアップ完了/②2024年12月13日開始、12月19日にロールアップ完了

-

目的:

ユーザーに本当に役立つコンテンツを増やし、検索順位操作が目的のコンテンツを減らす(前回と同様)

-

特徴1:

検索順位に大きな変動なく、直近のアップデートと「あまり変わらない」ものだった

-

特徴2:

11月のコアアップデート完了からわずか1週間ほどで12月アップデートが実施された

11月と12月のコアアップデートは「ユーザーに役立つコンテンツを高く評価」するという従来と同様の方針が出され、大きな順位変動は見られず、SEO環境は「あまり変わらない」というものでした。

2度にわたるコアアップデートは、複数ある評価アルゴリズムを分けて更新したのが理由だったと思われます。

次に紹介する8月のコアアップデートには、2023年後半に下落したサイトが回復する「揺り戻し」という大きな特徴がありました。

コアアップデートでとるべき対策とは?

Googleが掲げるミッションでは、「ユーザーを大切にする」ことがとても強調されています。

これまでと同様、検索するユーザーのニーズをできる限り汲み取り、役立つコンテンツを提供することが重要です。また、直近のコアアップデート対策として、独自の「経験Experience」や「専門性 Expertise」が盛り込まれた(E-E-A-Tの解説記事はこちら)、オリジナリティの高いコンテンツ制作が引き続き求められています。

その上で、最新のコアアップデート対策としては次の3点を押さえるといいかと思います。

- SEOキーワードだけを意識したコンテンツをつくらない

- 順位変動の幅に合わせた分析と対策を着実に取る

- 被リンクを稼ぎ、ドメインパワーを上げる

これら基本対策に加えて、最新のコアアップデートでも影響があったAIO対策についてもご紹介します。

対策1:SEOキーワードだけを意識したコンテンツをつくらない

1つ目の対策は、検索上位記事の単なる「マネ」にならないようにすることです。検索キーワードを単に散りばめるので終わらせず、独自に価値ある情報をユーザーに提供することを意識しましょう。

対策2:順位変動の幅に合わせた分析と対策を着実に取る

2つ目は、Googleが提唱する掲載順位の低下率に応じた対策を取ることです。たとえば、検索順位が「2位から4位に低下する」はわずかな変動のため、ページの評価は決して低くないため根本的な変更はしなくても問題ありません。

ですが、検索順位が「10位から29位に低下する」大幅な変動の場合は、Webサイト全体を点検し、コンテンツが「有用で信頼性が高く、ユーザー第一のものになっているか確認してください」とGoogleから推奨されています。

参考:

Google 検索トラフィックの減少をデバッグする|Google検索セントラル

Google 検索のコア アップデートとウェブサイト|Google検索セントラル

対策3:被リンクを稼ぎ、ドメインパワーを上げる

3つ目の対策は、自社メディアと関連し、高いドメイン評価を受けているサイトから被リンクを得ることです。被リンクの獲得はSNSの拡散などでも生じます。

拡散力と影響力のある質の高い記事を書く、あるいは関連事業との共同記事を作成するなど、ネットワークづくりによりドメインパワーを上げるのもひとつの手です。

コアアップデートとAIO対策:変化する検索環境にどう対応するか?

コアアップデートによる検索環境の変化と関連して、AI Overviewの登場など、AI検索の進化もSEOに新たな影響を与えています。

例えば、「〇〇とは」といった情報検索(Knowクエリ)については、今後はAIが端的な答えを示してくれるため、ブランド名や商品名を直接指定する検索行動(Goクエリ)の重要性が増すことを示唆しています。

とはいえ、AI検索はまだまだ過渡期であり、技術発展とユーザー行動の変化を冷静に観察すべきフェーズです。ただし、AIの活用でコンテンツ制作は効率化しますし、質の水準も高まるはずなので、AI時代の差別化戦略がマーケティングとブランディング視点でますます重要になってくるでしょう。※ AIO(AI OverviewとAI Optimization)とは何か、そしてAI検索時代に求められるSEO戦略の新常識については、別記事「2つのAIO(overview/optimization)とは?」で詳しく解説しています。

私たちクーシーは、「AIに選ばれる」ための新戦略をご提案する「AIO診断」サービスを開始しました。このサービスでは、AI検索による出力動向のクエリ調査やAIO・SEOコンサルティングまで、トータルな施策を提供します。

AI時代の変化をチャンスに変え、競合に差をつけませんか? サービス詳細については、次の記事をご確認ください。

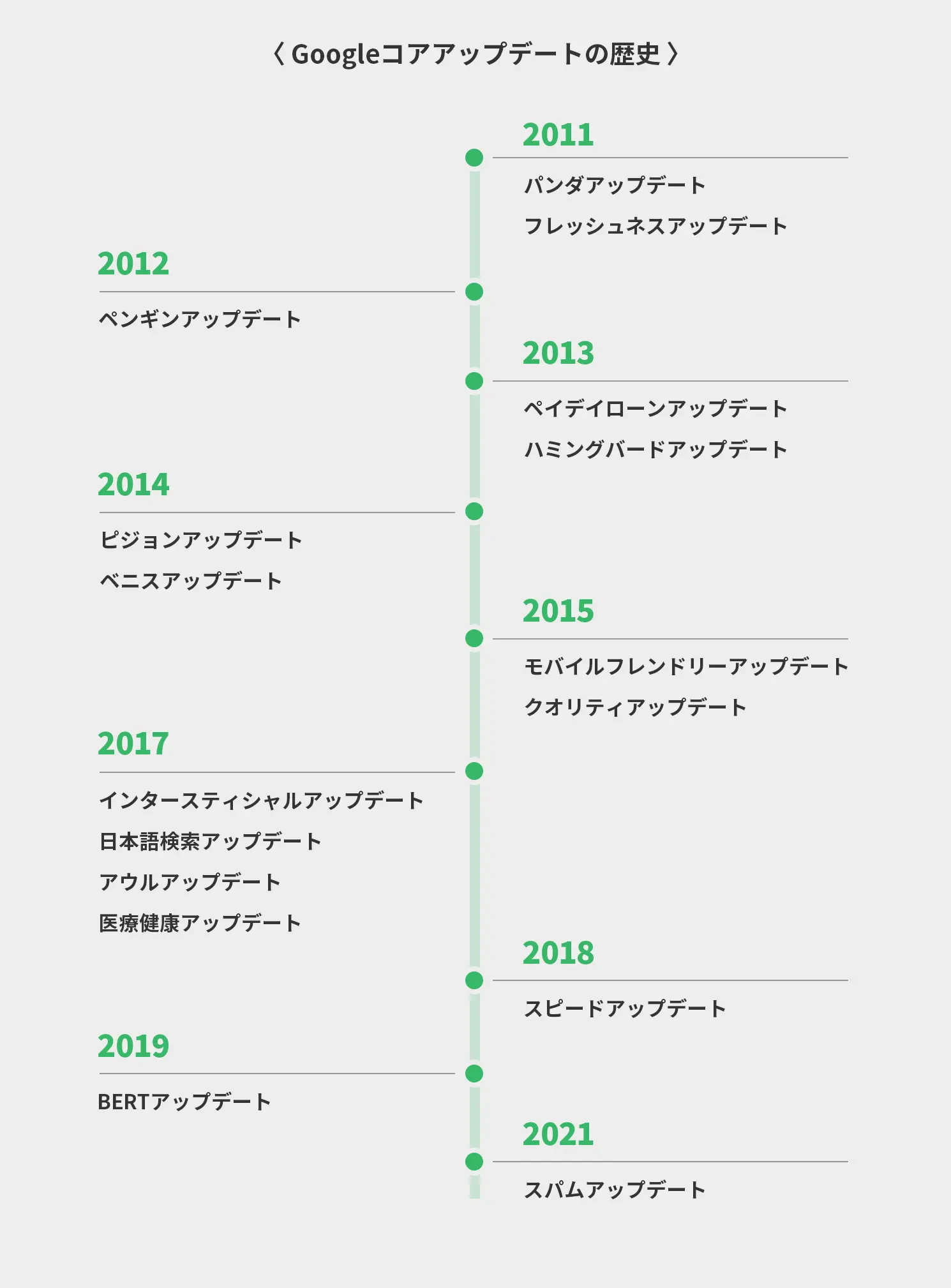

コアアップデートの歴史から学べること

現在につながるコアアップデートの歴史は長く、Googleは検索品質向上のため、継続的にアルゴリズムを改善してきました。

例えば、2010年代前半に実施されたパンダアップデートやペンギンアップデートでは、低品質なコピーコンテンツや過剰な広告、不正なリンク操作(ブラックハットSEO)などが厳しく評価されるようになり、コンテンツの質とオリジナリティ、そして信頼性の重要性が明確に示されました。

次のような、ユーザーにとって本当に価値が高く、使いやすいサイトを評価するためのさまざまな改善が積み重ねられています。

- ユーザーの検索意図をより深く理解する試み(ハミングバード、BERTアップデート)

- 情報の鮮度を評価する仕組み(フレッシュネスアップデート)

- モバイル端末での利便性や表示速度の重視(モバイルフレンドリー、スピードアップデート)

- 特に健康やお金に関する情報(YMYL)における専門性・権威性・信頼性(E-A-T)の追求(医療健康アップデートなど)

これらの歴史的アップデートはすべて、現在のコアアップデートが目指す「ユーザーファースト」という一貫した評価基準の土台です。つまり、Googleは昔から、ユーザーに役立つ質の高いサイトを作ることの重要性を訴え続けているのです。

Googleコアアップデートの歴史

SEO対策のお悩みをクーシーにお聞かせください。

Googleコアアップデートの基本から最新動向、対策、そしてその歴史的背景を解説してきました。ご紹介したように、コアアップデートは時に大きな順位変動を引き起こし、近年ではAI検索も加わり、Webサイト運営を取り巻く環境はますます複雑かつ高度になってきています。

しかし、Googleがその歴史を通じて一貫して重視してきたのは、「ユーザーにとって本当に価値ある、質の高い情報や体験を提供すること」です。このユーザーファーストの原則に立ち返り、地道にコンテンツとサイトを改善し続けることが、変化の激しい時代において最も確かな対策でしょう。

とはいえ、

「最新の動向にどう対応すればいいのか?」

「自社の取り組みは正しいのだろうか?」

「AIO対策は何から始めれば?」

といった課題やお悩み、あるいは漠然とした不安を感じることも少なくないはずです。

私たちクーシーは、Web制作会社としての長年の経験と自社メディア運用で培った知見を活かし、最新のSEO動向を踏まえた戦略立案から、新サービス「AIO診断」によるAI検索時代への対応まで、お客様のWebサイトが抱える課題の解決をサポートいたします。私たちがこれまで積み重ねた制作実績はこちらのページからご確認ください。

制作実績|株式会社クーシー

現在のお悩みや、これから目指したいWeb戦略について、ぜひ一度私たちにお聞かせください。お客様のビジネス状況に合わせた最適な一手を、共に考え、ご提案します。

この記事を書いた人

クーシーブログ編集部

1999年に設立したweb制作会社。「ラクスル」「SUUMO」「スタディサプリ」など様々なサービスの立ち上げを支援。10,000ページ以上の大規模サイトの制作・運用や、年間約600件以上のプロジェクトに従事。クーシーブログ編集部では、数々のプロジェクトを成功に導いたメンバーが、Web制作・Webサービスに関するノウハウやハウツーを発信中。

お問い合わせはこちらから

Web制作デザイン、丸ごとお任せ

お問い合わせする

テキスト:青山 俊之 デザイン:大坂間 琴美